自然災害や事故など、企業の業務がストップするリスクはさまざま。

いざという時にも、冷静に事態に対処し、迅速な意思決定を行うために必要となる「BCP」をご存知ですか?

「万一の事態」に備えて、対応方法を考えておく。それが「BCP」。

BCPとは、「ビジネス・コンティニュイティ・プラン」の略。

日本語では「事業継続計画」と呼ばれます。

中小企業庁のウェブサイトでは、「企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や、緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画」と説明されています。

やさしく言えば、「非常事態でもビジネスを続けられるように、あらかじめ対応手順を考えておこう」ということ。

いざという時に困らないよう、備えが大切、ということですね。

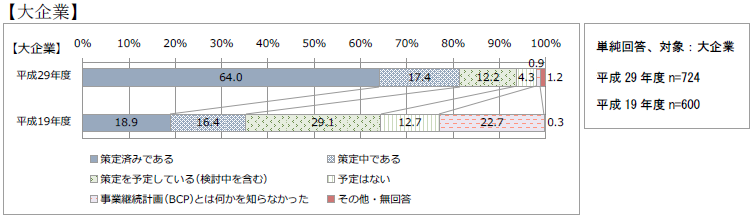

BCPの策定状況(大企業の場合)

※内閣府防災担当「平成29年度 企業の事業継続及び防災の取組に関する実態調査」より

この10年間で、BCPを策定する企業は3倍以上に。

BCP策定のきっかけは「自然災害」の

リスクがトップ。

なかでも「風水害」に注目が。

ではなぜ、いまBCPを策定する企業が増えているのでしょうか。

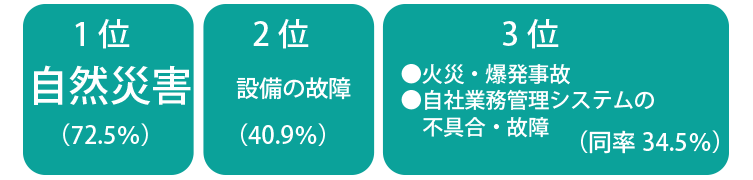

株式会社帝国データバンクの調べによると、BCP策定のきっかけとなる「事業の継続が困難になると想定しているリスク」について、「自然災害」を挙げる企業が72.5%に及びました。

事業の継続が困難になると想定しているリスク(複数回答)

※帝国データバンク調べ 2019

企業の心配事のトップは「自然災害」

「自然災害」にもさまざまな種類がありますが、近年たびたびニュース等で被害を耳にするのが「風水害」です。

2018年には広島県呉市が孤立した「西日本豪雨」や、関西国際空港が水没した「台風19号」が、また2019年には千葉県で大停電を引き起こした「台風15号」などの被害が、記憶に新しいところ。

(社)日本損害保険協会の発表によれば、2018年の主な災害の保険金支払金額は、地震よりも台風による支払額の方が多くなっています。

平成30年に発生した主な災害別の支払保険金額

注) 件数・金額は一般社団法人日本損害保険協会の公表ベース(見込み)であり、今後修正されることがある(平成30年12月11日現在)。火災保険等は、車両保険、新種保険(含む傷害保険)も合計した額。

出典:一般社団法人日本損害保険協会ホームページ情報より内閣府作成

https://www.sonpo.or.jp/news/notice/2018/1812_06.html

2018年は地震よりも台風の保険金支払いが多い。

「リースを活用する」という災害対策も。

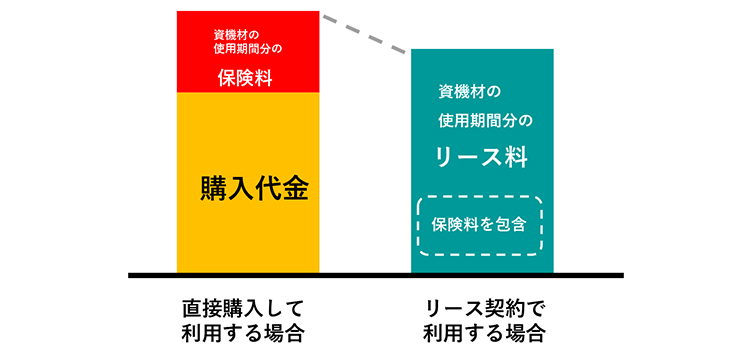

事業を行うためには、さまざまな資機材が必要となります。

これらを自社で購入した場合、自然災害に備えた保険は、購入者が直接保険会社と契約することになります。

しかし、購入ではなく「リース」を利用した場合、その資機材にはリース会社による動産総合保険が付保されているケースが一般的です。

つまり、「リース」の料金には保険料が含まれているため、お客さまが保険をかける手間や負担をなくすことができるのです。

あえて「購入」せず、「リース」で対応する、ということも、一つのBCPと言えるかもしれません。

もし自然災害が起こったら。

日頃からの想定と準備が、被害を

減らします。

では、自然災害に対して、どのように備えるべきか。

大切なのは、災害について「知る」ことと、「続ける」ことです。

現在、多くの自治体で、自然災害が発生した際にどこでどのような被害が発生するかを予測した「ハザードマップ」を配布しています。

また、ハザードマップには「避難場所」が書かれていることも多いため、いざというときの行動計画を立てるのに役立ちます。

実際に行動計画を考え始めると、「従業員の安否確認はどうするか」「非常時の指揮系統は?」といった、具体的な検討事項も見えてくるはずです。

そして、もうひとつ大切なのが、BCPを策定したあとも、定期的に見直しを「続ける」こと。

時間が経てば、会社の状況も、地域のようすも変わります。

発生しうるリスクを定期的に点検し、「ベストなBCP」を考え続けることが大切なのです。

⇒あわせて読みたい「攻めのBCP」に関する記事はこちら