事業継続計画(BCP)というと大企業が立案・策定するものという印象があるかもしれません。しかしながら、災害リスクは大企業でも中小企業でも変わりなく高まっています。サプライチェーンに影響を及ぼさないためにも、企業規模を問わずに事前対策は必要です。また、BCPへの取り組みによって低利融資を受けられる、新たなビジネスチャンスを生み出すきっかけになるなどと付随するメリットもあります。

中小企業基盤整備機構(中小機構)で災害対策を手掛ける藤田朋幸氏に、中小企業が考えるべき事業継続のポイントをお聞きしました。

■業務の棚卸しをして継続事業を定めよう

『ジギョケイ』には金銭的メリットも?

――中小企業の事業を継続する上でのリスクについて、現状を教えてください。

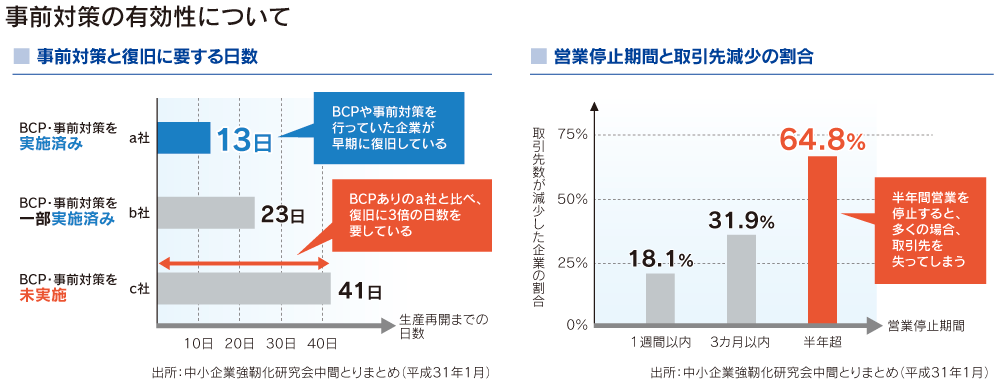

藤田氏:具体的な数値を見ると、事業継続リスクはどのような企業にも迫ってきていることが分かります。例えば水害統計によると水害は約97%の市区町村で発生していて、災害から安全な場所はないに等しい状況です。自然災害などは避けることができない以上、被害をいかに小さくするかを考える事前対策が重要なのです。事前対策の有効性は、数字で示されています。BCPや事前対策により、短期間で事業を復旧させることが、売り上げを維持し、従業員を守って事業を継続させるために求められています。

独立行政法人 中小企業基盤整備機構(中小機構)

災害対策支援部 災害対策支援課

課長代理 藤田朋幸 氏

――人員などに余裕がない中小企業がこれからBCPに取り組もうとする場合、どうしたらいいでしょう。

藤田氏:事前対策が求められていることが分かっても、中小企業ではなかなか対策に向けた第一歩を踏み出すことが難しいのも現状です。BCPにはルールも決まりもなく自由に作れる半面、策定に多くの労力がかかります。そこで中小企業庁では事業継続力強化計画、略して『ジギョケイ』の認定制度を運営しています。経済産業大臣から認定を受けられる制度です。BCPとの最も大きな違いは、計画に盛り込む内容をフォーマット化してあることで、計画の作成が容易になる点です。「目的の検討」「リスクの確認・認識」「初動対応の検討」「ヒト、モノ、カネ、情報への対応」「平時の推進体制」の5つのステップで簡単に計画を作成できます。

こうした認定制度を活用することで、大掛かりなBCPを策定することが難しい中小企業でも、災害などのリスクへの事前対策をスムーズに施せるのです。

またその第一歩目として、自社の重要業務を見極めることも大切です。業務は、絶対に維持しなければならない業務と、それ以外の業務に分けられます。災害などに遭ったときに、どの業務を継続させることが自社の存続に関わるかという業務の棚卸しをすることが、事前対策のポイントになります。業務の棚卸しにより、平時の経営上でも優先すべき事業とそうでない事業が可視化され、生産性や効率性の向上につながるといった副次的なメリットも生まれます。また、業務を可視化したことが新しいビジネスチャンスを生み出すきっかけになることもあります。

――中小企業が『ジギョケイ』の認定を受けることで、災害などへの事前対策ができることは分かりました。それ以外にも認定を受けるメリットはありますか。

藤田氏:認定により、金銭的にいくつかのメリットがあります。設備投資に必要な資金について低利融資が受けられます。また税制優遇措置として中小企業防災・減災投資促進税制を活用することで、前倒しで減価償却が可能になります。このほかにも、一部の補助金では加点措置が受けられたり、保険会社によっては損害保険料の割引適用を受けられたりするケースもあります。

またロゴマークを自社のWebサイトや名刺などに掲載できるようになります。ある会社では、火災事故をきっかけに『ジギョケイ』の認定を取得し、ロゴマークをWebサイトに掲載しました。自社の体制整備をPRすることに活用し、「認定取得をブランド化」している事例です。対策を施していることを取引先や従業員に周知できるほか、従業員のリクルートの際のアピールにもなります。

■「作って終わり」にしないことが大事

ビジネスチャンス拡大にも効果

――『ジギョケイ』に取り組まれた中小企業の事例をご紹介ください。

藤田氏:例えば愛知県の印刷会社のA社は、東日本大震災以降BCP対策に積極的に取り組むようになりました。その方法とは、自社が災害で印刷できなくなったとき、遠隔地の印刷会社に印刷を依頼することでした。神奈川県の印刷会社B社と連携型計画を立てることで、印刷データを定期的にクラウドで共有し、お互いに有事があった際には印刷して顧客に発送できるような仕組みを整えているのです。

大阪府の精密機器メーカーC社は、同業他社でライバルに当たる5社間での連携型計画を策定しました。5社にとってお互いはライバルであるものの、本当のライバルは海外のメーカーでした。5社のいずれかが災害で製造不能になると、海外メーカーに代替されてしまうリスクが高く、国内産業の足場を固める意味でライバル同士が手を組むべきと考えたようです。

連携型計画は、企業同士で協業したり、人が足りなくなったら助けてもらったりするようなシンプルな計画でも実現できます。こうした取り組みから、有事だけでなく平時の情報共有が進み、ビジネスチャンスが広がることも期待されます。

「ジギョケイの連携型計画でビジネスチャンスが広がる可能性もあります」

――事業継続の事前対策を練る上で、注意すべきことはありますか。

藤田氏:「作って終わり」ではなく、事前対策は計画・実行、検証、行動のPDCAサイクルを回していくことが重要です。計画の中には「平時の推進体制」の項目があります。計画に基づく訓練やブラッシュアップは不可欠なのです。

訓練といっても、手間のかからない方法もあります。机上訓練といって、台風や地震などある事象を想定して、何ができるかを参加者が一緒に考えるという訓練手法があります。台風が来るときに何をしておいたらいいか、冠水しそうになったら、何をするかなど、皆が考えて議論することで、実際の災害でもスムーズに動くことができます。

『ジギョケイ』やBCPを策定するために事業の棚卸しをし、パートナーを見つけて、PDCAを回す取り組みを続けるという作業は、なかなか簡単なものではありません。しかし、災害などで事業が止まってしまう前に、事前の取り組みを一歩でも進めていただきたいです。

(取材・文:岩元直久)

三菱HCキャピタルでは、お客さまの事業をサポートする

さまざまなサービスを展開しております