生活者の財布の紐は緩まず

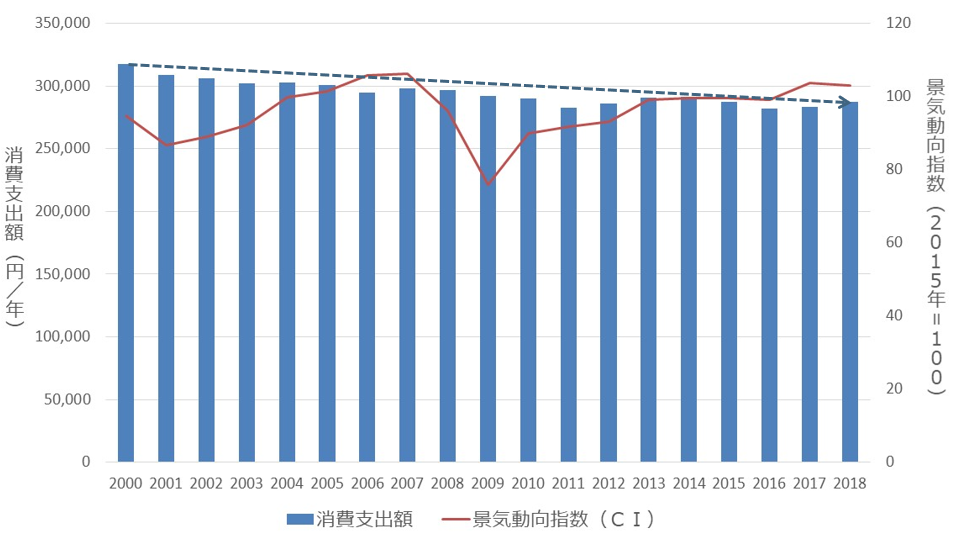

内閣府が公表している景気動向指数のここ20年ほどの動きをみると、いわゆる2008年のリーマンショック後に景気は大きく後退したが、以降は回復基調にある。しかし、この景気回復期に生活者の消費支出額は伸びていない。景気が落ち込んでも大幅な消費支出の落ち込みがない代わりに、景気が上向いてもこれといって消費支出の拡大はみられない。日本経済が長きにわたり低成長であること、少子高齢化による社会保障制度の限界や長寿化で老後の生活資金に不安があることなどから、景気の動きと消費は必ずしも連動せず、生活者が定常的に堅実に消費する時代になっている。

図表1 景気動向指数(CI)と消費支出額

注)家計消費支出額は、二人以上世帯の世帯消費支出額

景気動向指数は、前月と比べた変化の大きさを示すCI(コンポジット・インデックス)で、グラフに示しているのは一致指数(景気の動きと一致して動く指数)で、2015年の水準を100とした時の値。

出所)景気動向指数(CI)は内閣府、家計消費支出額は総務省の公表数値

消費のキーワードは「安さ」よりも

「利便性」と「プレミアム」

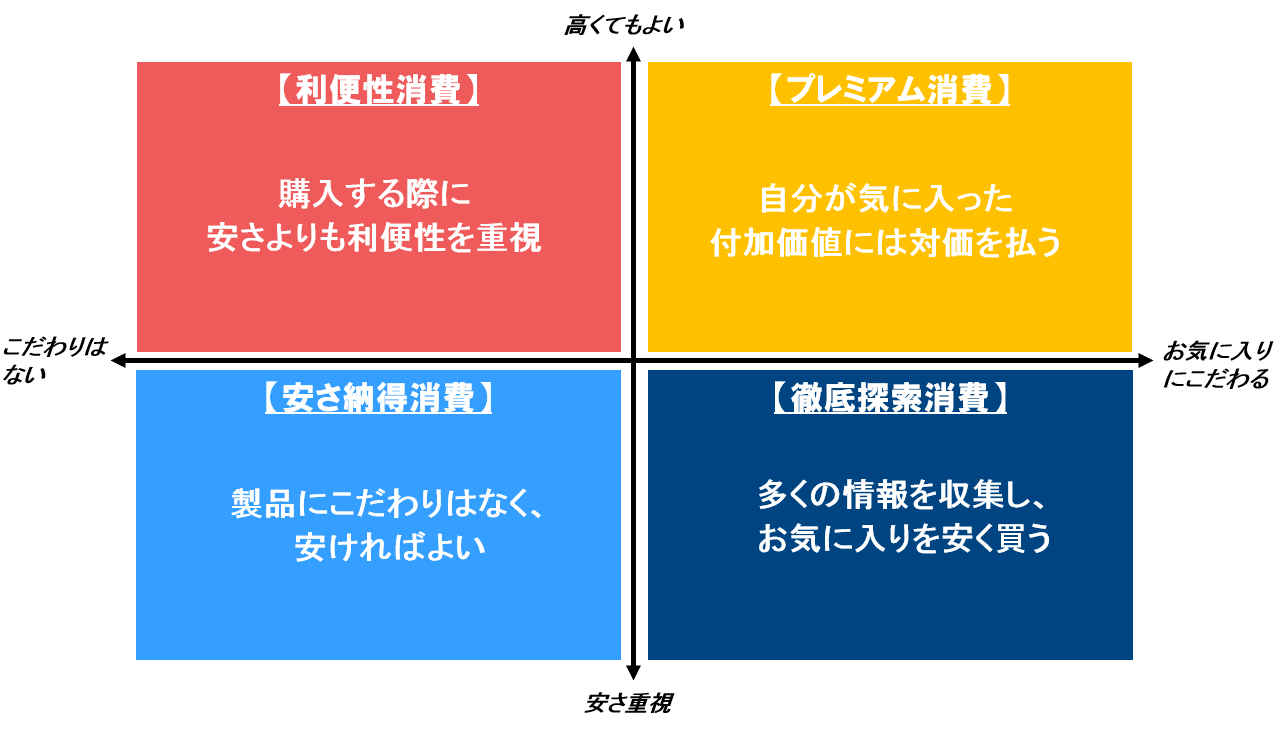

堅実な消費というと、「安さ」を重視した消費行動をイメージしがちだが、生活者の消費意識としては、実は、「安さ」よりも「利便性」と「プレミアム」を求める傾向が強まっている。

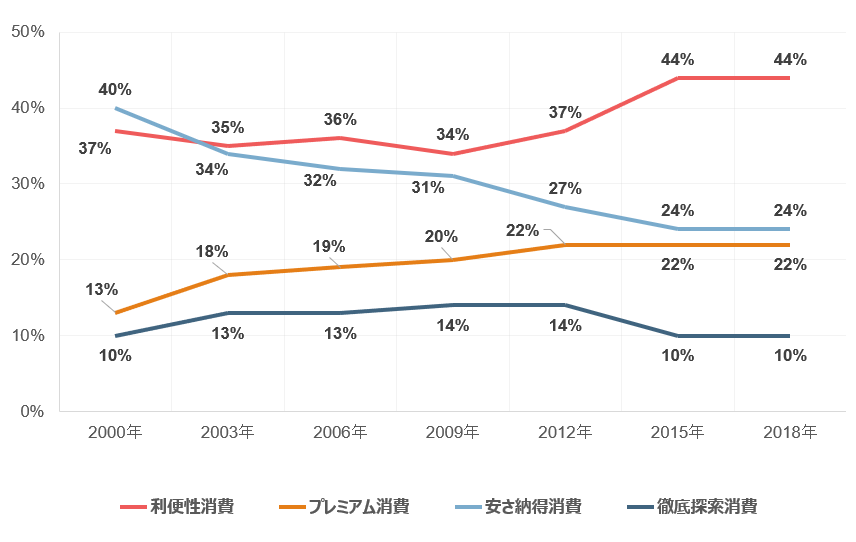

野村総合研究所(NRI)が継続的に実施している「NRI生活者1万人アンケート調査」では、消費価値観を質問し、その回答によって、4つの消費スタイルに生活者を分類している。その経年変化をみると、とにかく安いことを重視する「安さ納得消費」を志向する人々の割合は、2000年に40%だったが、2018年には24%まで大きく減少している。一方、割合が増えているのは、「利便性消費」(自分のお気に入りにはこだわらず、便利であれば少し高くてもよい)と「プレミアム消費」(自分のお気に入りにこだわる分、少し高くてもよい)である。2000年から2018年にかけて、「利便性消費」は37%から44%へ、「プレミアム消費」は13%から22%へと拡大している。

「利便性消費」には、2つの側面がある。1つは便利なモノやサービスの消費で、例えば食器洗い機やロボット掃除機のような便利グッズや家事支援サービスの利用などである。もう1つは、便利にモノを購入・利用する消費である。いろいろな店舗やネットショップを比較して安いものを探索して購入するというよりも、自分がいつも使っているサイトやアプリで簡単に済ますことを重視するスタイルである。例えば、飲料水やオムツなどを購入する際、毎回、その時一番安いサイトや店舗で探す手間をかけず、いつも使っているネットショッピングサイトで定期購入にするようなケースである。「利便性消費」は2012年から2015年の3年間で大幅に拡大しているが、これはスマートフォンが急速に普及した時期と一致する。スマートフォンでいつでもどこでも情報収集や買い物ができるようになったことで、隙間時間で簡単に買い物を済ませる、遠出をせずに自宅や近場で買い物を済ませるといった「利便性」を消費に求める志向が強まってきた。この傾向は共働き世帯など日々忙しくしている人々に多くみられる。

もう一方で増加している、「プレミアム消費」は、堅実な今の生活者にとっては、必ずしも高級ブランド品等の高額消費を意味しない。それよりも、日常生活におけるちょっとした贅沢(プチ贅沢)をイメージしてほしい。例えば、「いつもは発泡酒やレギュラービールを飲むが、週末にはプレミアムビールでちょっとゆったりした気分を味わう」、「自分へのご褒美にちょっと気に入ったスイーツを食べる」、という具合である。いつもとはちょっと違う、楽しい気持ちや特別な気持ちになりたい時に、いつもより+αの出費があっても構わない、という消費マインドである。

図表2 生活者の消費価値観にみる4つの消費スタイル

出所)野村総合研究所(NRI)

図表3 4つの消費スタイルの構成比の変化

出所)「NRI生活者1万人アンケート調査」

はやりの“サブスク”は堅実な生活者に

ぴったり

今のこの堅実な生活者にピッタリなビジネスモデルが、世の中で注目されている“サブスク”である。“サブスク”とは、サブスクリプションを略した表現で、いわゆる定額制のサービスのことである。例えば、一定の金額を支払うことで、データ通信量を気にせずにスマホ利用を楽しめる料金プラン(Softbankのウルトラギガ+等)や、音楽や動画などの本数や時間を気にせずに視聴できるサービス(Netflix、Spotify等)などである。“サブスク”は、サービス利用前にあらかじめ支出額が確定するため、気づかないうちに思わぬ出費が嵩んでしまうリスクを心配せず、安心してサービスを利用できるのが生活者にとっての最大のメリットである。

前述のように、今の生活者は堅実な消費をする。つまり、日ごろの消費額が大きく膨らむことなく、だいたいの幅の中におさまるように消費したいと考えている。このような考え方の人々にとって、あらかじめ出費額が確定する“サブスク”型のサービスは魅力的なのである。

「利便性」・「プレミアム」

の要素がある”サブスク“に商機あり

“サブスク”型サービスは、通信料やデジタルコンテンツ(映像や音楽)から始まったが、今やモノの世界にも広がっている。中でも特に最近成長してきている事例をみると、定額制という側面が堅実な消費意識とマッチしているだけでなく、「利便性」や「プレミアム」という消費マインドをうまくとりこんでサービスが組み立てられている。

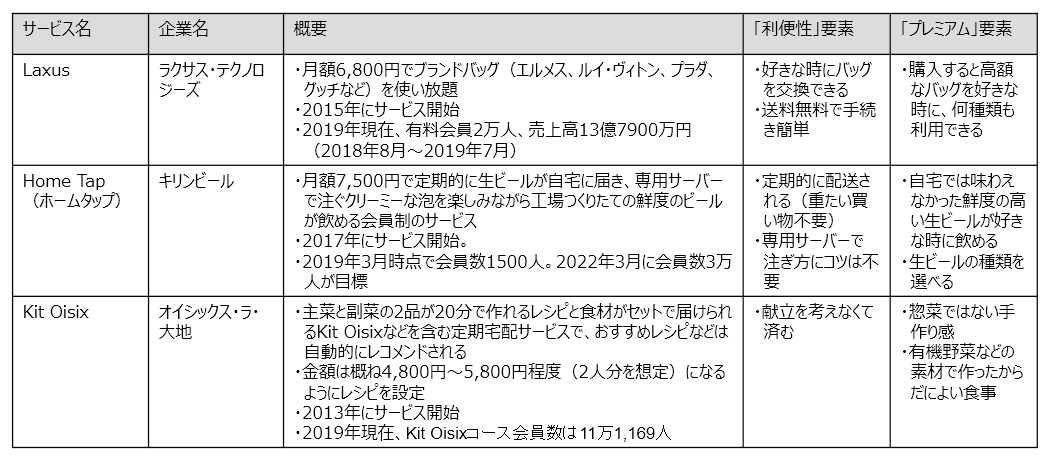

以下の図表に、成長が著しい“サブスク”型サービスを例示している。例えば、月額6,800円でエルメス、ルイ・ヴィトンなどの高級ブランドバッグを好きなだけ借りられるサービスである「Laxus」は、2015年のサービス開始後、順調に業績を伸ばし、様々なメディアにも取り上げられる注目株だ。「Laxus」を利用すれば、出費は定額で安心できるし、購入となると手が届きにくい高級ブランドバッグを自分の持ち物であるかのごとく自由に利用できるプレミアム感を味わうことができる。手続きも簡単で利便性も担保されている。

前述のように、生活者は定常的に堅実に消費する時代である。しかし、ただ安い、ではなく、「利便性」や「プレミアム」を求めたい消費マインドを持っている。だからこそ、一定の金額の範囲内で、便利さや、ちょっとしたプチ贅沢を味わったりすることができるサービスへのニーズがあり、利用者が増加していくことが見込まれる。

図表4 最近成長してきている“サブスク”型サービスの事例

各社HPと下記記事等を参考に、NRI作成

Laxus:https://diamond-rm.net/management/43500/

Home Tap(ホームタップ):https://hometap.kirin.co.jp/, https://boxil.jp/beyond/a6143/

Kit Oisix:http://shogyokai.jp/articles/-/1498

”サブスク“はベンチャーなどの

新規プレーヤーだけのものではない

“サブスク”型サービスを展開している企業をみると、いわゆるベンチャーやスタートアップと称される企業が多い。既存ビジネスがない分、徹底して利用者目線からビジネスを組み立てられる。例えばアメリカで定額フィットネスサービスを展開する「Class Pass」は、自前のフィットネス施設を一切持たず、複数の他社のフィットネスクラブのサービスを横断で、利用しやすい場所・時間に利用できる“サブスク”型サービスを展開している。しかし、各産業分野の既存プレーヤーにも“サブスク”型サービスを展開するチャンスはある。

キリンビールが2017年に開始した「ホームタップ」もその一例である。「ホームタップ」は、自宅で本格的な生ビールを楽しめる会員制のサービスで、月額7,500円で定期的に生ビールが自宅に届き、専用サーバーで注ぐクリーミーな泡を楽しみながら工場つくりたての鮮度のビールが飲めるサービスである。ビールの種類も10種類程度の中から選ぶことができる。「ホームタップ」は、市販されている缶ビールや料飲店で飲む生ビールに比べて、価格は割高だそうだが、それでも「ホームタップ」を利用したい人は存在している。おいしさと手軽さ、自宅に居ながらにしておいしい生ビールを楽しめるという日常の中の贅沢が魅力になっている。

しかし、量販店や酒屋などの小売や料飲店を通じてビールを販売する本業と「ホームタップ」は利益相反がある。「ホームタップ」が伸びるとその分、缶ビールや料飲店でのビール消費が減る可能性がある。また、キリンビールが直接顧客に販売する直販モデルであるため、流通や料飲店からの反発も想定される。加えて、ビールサーバーの開発、工場から顧客のご家庭までの配送など、これまでに経験のない新しい業務も多く発生する。それでもキリンビールが「ホームタップ」を始めたのは、本業でマイナス成長が連続した時期があり、何か新しいことをしなければ生き残れない、という強い危機感を持ったからだ。「ホームタップ」はまだビジネス規模は小さいが、ビール市場の中で新しい成長の方向性を見出しつつある。

このように、一見すると既存ビジネスと競合するようなサービスでも、それを敢えて自社ビジネスに組み込み、企業全体で収益を高められるビジネスモデルを志向する取り組みは随所で始まっている。どのような生活者に、どのような「利便性」や「プレミアム」を提供するのか、自社だからこそできる付加価値や収益モデルとは何かを十分に検討し、“サブスク”で新たなビジネスチャンスを築いてみてはどうだろうか。

(野村総合研究所 アナリティクス事業部 宮脇陽子)

(注)キリンビール「ホームタップ」参考記事:

https://diamond.jp/articles/-/191975

https://exp-d.com/interview/4628/

三菱HCキャピタルでは、お客さまの事業をサポートする

さまざまなサービスを展開しております