不測の事態が起きたり、産業構造に変革が起きたりと、急激に変化する社会の中で未来を見通すことができない今。厳しい状況下でも、企業が持続的に発展するための生き残り戦略となるのが、「SDGsへの取り組み」です。なぜそのように言われているのか、どのようなメリットがあるのか、また何から始めればいいのかといったSDGsの基本を、日経BPコンサルティングSDGsデザインセンター長の古塚 浩一氏に聞きました。

企業が生き残るためのツールとなるSDGs

SDGsとは、2015年に国連サミットで採択された、2030年までに世界が達成すべき持続可能な開発目標のことです。地球規模で持続可能な社会にするための17のゴールと169のターゲットで構成されています。現在、ビジネスの分野では、SDGsを普遍的な取り組みとして捉えていこうとする機運が高まっています。その一方で「大企業以外は関係ない」「興味はあるが始め方が分からない」とSDGsを遠いものとして考える企業も少なくありません。しかし、これからの時代、規模の大小を問わず、すべての企業がSDGsに取り組む必要があります。

それは、変化が激しい社会の中で企業が「生き残る」ためです。例えば、日本の人口は、2010年の国勢調査において1億2806人でしたが、2100年には6485万人にまで減少すると推計されています(※1)。日本の企業数も、2015年末の約400万社から、2040年末には約300万社へと減少すると予想されており※2、人口も企業数も首都圏や大都市以外での減少が著しく、地方の衰退が大きな課題となっています。また、世界中の企業に大打撃を与えた新型コロナウイルスなどの感染症のほか、頻発する自然災害など予測不可能な事態によって、企業の経済活動が停止するリスクもあります。

企業がこうした変化に適応しながら生き残り、さらに発展していくには、長期的な視点で社会のニーズを見極め、それに応じた経営や事業を展開していくことが重要です。そこで、社会課題の解決に新たなビジネスチャンスを見いだし、企業価値を高めるためのツールとなるのが、SDGsへの取り組みなのです。

取り組みの有無で大きく差がつく

よく「SDGsってもうかるの?」と聞かれます。その実、目先の利益を上げる特効薬にはなりませんが、SDGsには多様なメリットがあり、それらが確実に効力を発揮します。その主なメリットとして

-

(1)取引先からの信頼獲得

-

(2)金融機関からの信頼獲得

-

(3)企業間連携の強化

-

(4)優秀な人材の確保

などが挙げられます。順に解説していきましょう。

まずは大企業からの受注についてです。自分たちの仕事を通じて環境や社会、経済の課題に取り組み、それをアピールすることで「この会社は信頼できる」「この会社と取引したい」といった印象を与えることができます。企業の生存競争が激しさを増す中、中堅・中小企業にとって取引先との事業継続は切実なテーマですが、今後SDGsへの対応が取引条件になる可能性は高まっています。というのも、世界を相手にしている大企業は、市場のニーズや投資条件としてSDGsへの対応を求められるようになってきていることに伴い、関連するサプライヤーもSDGsへの配慮が問われるようになるためです。すでに、サプライヤーに対してSDGsの説明会を実施している大手メーカーもあり、大手企業によるサプライチェーンの見直しが進むと考えられます。

それにより信頼が向上し、採用活動にも有利に働きます。また、社員一人ひとりが未来を見据えながら、社会の課題に対して自分たちは何ができるのかをひも付けて考えることで、社員の成長にもつながります。

さらに、コロナ禍では、テレワークによって「Zoom」や「Microsoft Teams」といったWeb会議ツールが一気に普及したり、休校によってオンライン教育に移行したりと新たな分野が注目を集めました。つまり、社会課題の中にはチャンスがあり、新たなビジネスの創出も可能なのです。

続いては、融資について。コロナ禍においても金融機関から企業に向けての融資が話題となりましたが、融資は企業にとっての頼みの綱です。全国銀行協会では、2018年に会員銀行と役職員に向けた「行動憲章」を改定し、協会としてSDGsへの取り組みを推進することを決定しました。また、SDGsに取り組む企業に、積極的に融資を行うという流れができつつあります。例えば滋賀銀行は、2018年からSDGsに貢献する事業を支援する「ニュービジネスサポート資金」という融資をスタートしました。こうした動きが進むと、SDGsへの対応が遅れている企業は融資が受けられないという弊害も起きる可能性があるでしょう。

社会課題を解決するといっても1社でできることは限られるため、同じ目的を持った企業が連携するケースも増えています。競合であるGoogleとAppleがタッグを組み、新型コロナウイルス感染症対策の一環として濃厚接触通知アプリを共同開発したことはその一例といえます。世界の共通言語であるSDGsに積極的に取り組むことで、こうした同じ志を持つ企業同士が集う企業間連繫のパートナーになるチャンスも増えてくることでしょう。消費者にも「エシカル(倫理的な)消費」が広がりつつあり、今後は社会や環境に配慮した商品でなければ選ばれなくなるリスクもあります。

最後に挙げるのが採用面のメリットです。SDGsは企業の課題である人材確保にも関係します。一般的に1980年から2000年代初頭に生まれたミレニアル世代はインターネットが当たり前の環境で育ったデジタルネーティブであり、同時に社会課題を自分事として捉える「SDGsネーティブ」でもあります。2020年度からは小学校の新学習指導要領にSDGsが盛り込まれ、より本格的なSDGs教育が始まりました。企業としては優秀な人材を確保したいところですが、SDGs対応ができていない企業は、意欲がある優秀な若者に選ばれない可能性もあるのです。

中堅・中小企業ならではの強みを生かす

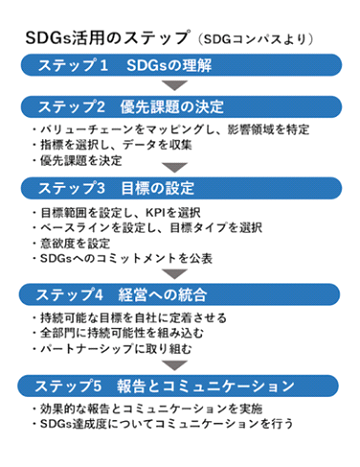

SDGsは、環境、教育、雇用、健康、貧困など企業にとって関連のある広範な課題を扱うため、進める際には指針が必要です。そこで、活用したいのが、国連グローバル・コンパクトをはじめとする3団体が作成した「SDGコンパス」です。これは、SDGsをビジネスに取り込むための企業の行動指針であり、「SDGsを理解する」「優先課題を決定する」「目標を設定する」「経営へ統合する」「報告とコミュニケーションを行う」という5つのステップが示されています。各ステップでの具体的な取り組み(下図を参照)を参考に、自社に取り入れやすいことから始めてみましょう。

- SDGコンパスの詳細についてはこちら

SDGsを進める上で一番大切なことは、まずは経営者が決断し、旗振り役となって社員を巻き込んでいくということです。その点、大企業に比べて中堅・中小企業はトップダウンで実行スピードが速く、経営者と社員の距離が近いことから意思の伝達や情報共有もスピーディーに行えます。これは、SDGsを推進する上で、中堅・中小企業ならではの強みといえるでしょう。

もうひとつ大事なことは、情報の開示です。SDGsへの取り組みを外部に発信しなければ、外部から見ると何も行っていないことと同じになってしまいます。例えば、環境や社会、経済に自社としてどのように貢献していくのかといったことを整理し、コーポレートサイトのトップメッセージとして発信することも有効でしょう。それを見た地域の子どもたちが「この会社に見学に行きたい」「大きくなったら就職したい」と興味を示してくれるなど、共感の輪が広がっていくはずです。また、正会員362企業・団体(2020年5月8日時点)が参加する国連グローバル・コンパクトに加入し、SDGs推進のための情報収集や情報発信をしていくという方法もあります。

SDGsを難しく考える必要はありません。まず一歩を踏み出すために、創業の原点に立ち返ってみてください。そして、設立当初の思いを再確認し、17のゴールと重ね合わせてみれば、自分たちに何ができるのか見えてくるはずです。

今、コロナ禍にあって企業が揺らいでいます。さらに今後、どんな想定外のことが起こるか分かりません。SDGsに取り組んでおくことは、企業が生き残るための強力な武器になるのです。

- 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(平成24年1月推計)」

- 「フィナンシャル・レビュー平成29年(2017年)第3号(通巻第131号)」(2017年6月、財務省財務総合 政策研究所)

取材・文:後藤かおる/監修:日経BPコンサルティングSDGsデザインセンター長 古塚 浩一氏

三菱HCキャピタルでは、お客さまの事業をサポートする

さまざまなサービスを展開しております