企業のESG(環境・社会・ガバナンス)に対する姿勢を評価する投資が世界の潮流になり、「ESG経営」という言葉もよく耳にするようになりました。そもそもESGはなぜ注目されるようになったのでしょうか?

ESGの考え方、定義などについて、世界でもいち早くESG投資に力を入れてきた欧州を代表する資産運用会社アムンディ・ジャパンのチーフ・レスポンシブル・インベストメント・オフィサー 岩永 泰典氏に話を聞きました。

企業の持続可能な成長を読み解く

「環境」「社会」「ガバナンス」の視点

経済や企業の持続可能性が世界的に注視されるようになり、長期投資の新しい潮流としてESG投資が注目されるようになりました。Environment(環境)、Social(社会)、Governance(ガバナンス)という3つの観点から企業を評価し、投資プロセスに反映させる手法です。

ESGが重要視されるようになった大きなきっかけは、2008年のリーマン・ショックだと言われています。それまで企業は、極言すると株主の利益を最大化することを目的に企業活動をしてきました。1970年代のオイル・ショック以降、世界経済の中で株式市場など金融の役割が高まり、企業を評価する指標として財務情報ばかりが重視されてきました。市場での自由な競争に任せておけば価格・生産ともに適切に調節されて経済成長が続き、生活全体も向上するとした市場原理主義が行き過ぎた結果、米国のサブプライム住宅ローン問題に端を発したリーマン・ショックと呼ばれる金融危機が起きたのです。

これをきっかけに、自由主義経済の在り方が正しかったのかを反省する動きが出てきました。そして、「株主資本主義」から「ステークホルダー資本主義」へとシステムの変更が求められるようになったのです。

ESGと「ステークホルダー資本主義」

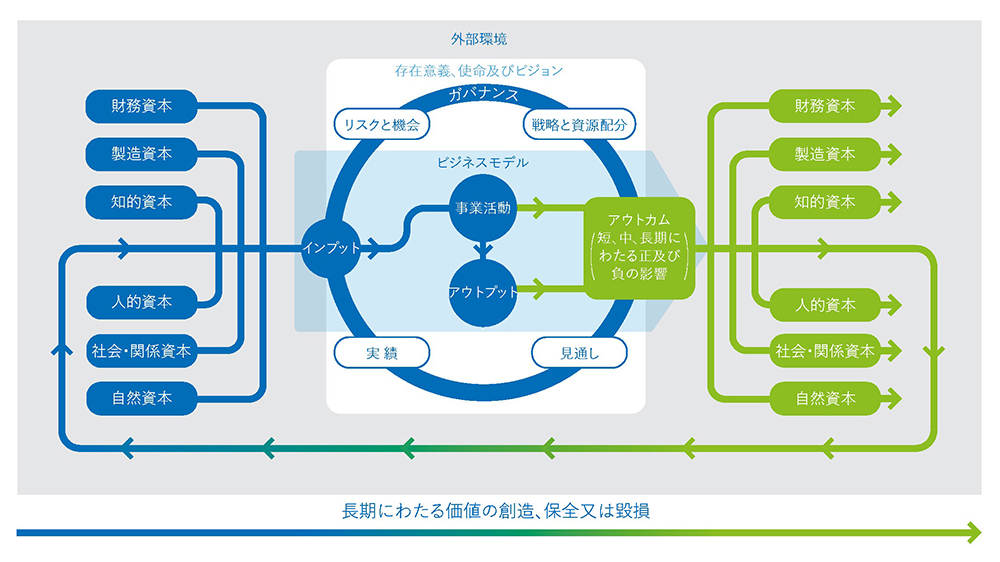

「ステークホルダー資本主義」では、環境や社会の課題を事業に結びつけ、いかにリスクを踏まえ将来に向けたビジネスの意思決定を行っているか、が問われます。この点で参考になるのが、国際統合報告評議会(IIRC)が示したフレームワークです。IIRCは、企業活動を通じて価値創造をするプロセスについて、財務資本、製造資本、知的資本、人的資本、社会・関係資本、自然資本という「6つの資本」を示しました。

出典:Value Reporting Foundation

https://www.integratedreporting.org/resource/international-ir-framework/

企業活動を支えるのは、株主から集めた財務資本や事業を支える施設や設備、インフラなどの製造資本といった有形資産だけではありません。実は、知的資本や人的資本、社会・関係資本、自然資本といった無形資産を活用しながら、企業活動を行っているのです。ESGの考え方は、まさにここにあります。

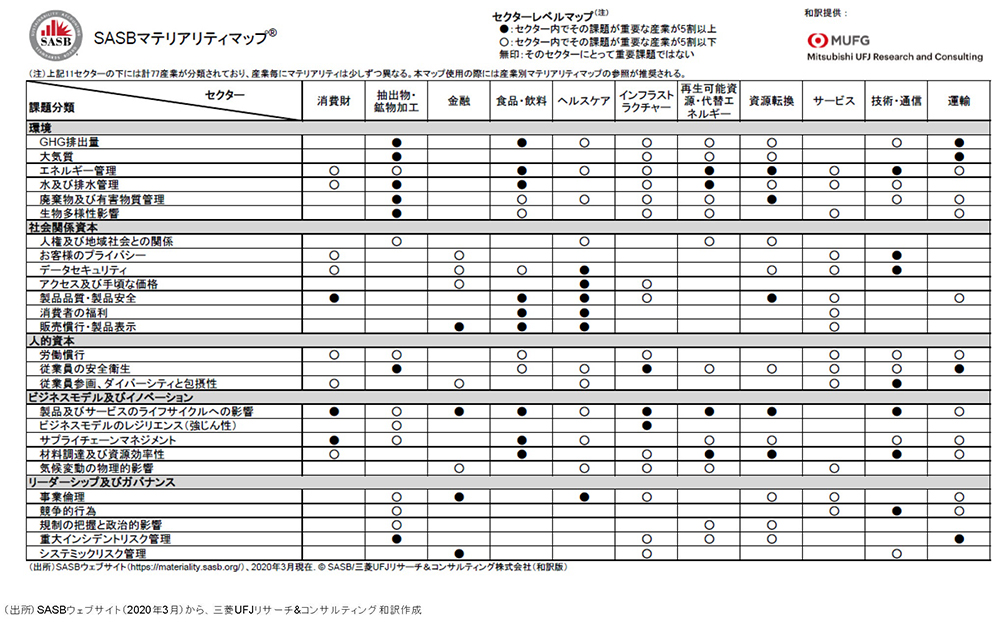

環境(E)、社会(S)、ガバナンス(G)は、具体的に企業活動のどのような側面に関係があるのでしょうか。財務指標とは異なり、ESGを含む非財務情報は数値化できないものが多く、企業やセクターにより重要とする項目に違いがある点がESG情報の特徴です。これまで複数の機関が原則や基準を定義していますが、一つの例として、米国の非営利組織SASB(Sustainability Accounting Standards Board、持続可能性会計基準機構)の基準を紹介します。SASBは、実務家、企業、投資家、学識者等を中心にエビデンスに基づく分析・議論を重ね、2018年11月に11セクター77業種について情報開示に関する基準「SASBスタンダード」を公表しました。ここでは、業種ごとに企業の財務指標に影響を与える可能性が高い課題を「環境」「社会資本」「人的資本」「ビジネスモデルとイノベーション」「リーダーシップとガバナンス」という5つの局面(Dimension)に分け、関連する26の課題カテゴリー(General Issue Category)を設定しています。

出典:金融庁 金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」(第3回) 議事次第配付資料より

https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/disclose_wg/siryou/20211029.html

ESGは事業のプロセス、SDGsは目標

よく「ESG」と「SDGs」の違いがわからないという声を聞きます。

SDGsは「持続可能な開発目標」(Sustainable Development Goals)と言われるように、2030年までの持続可能な世界をつくるための目標(ゴール)です。

2030年の在るべき姿と現在との間にあるギャップを埋めるために、17の目標と169のターゲット、232の指標を設定したのがSDGsというわけです。

SDGsは持続可能な成長に向けて、現在の世界が抱える経済的、社会的、環境的側面に横断的に関わる課題を広く包含しています。企業がこれらの課題解決に取り組んで、SDGsのゴールを達成するためのプロセスがESG経営だと考えるとわかりやすいでしょう。

多くの企業が中長期的な目標を設定する上で「重要課題」(マテリアリティ)を特定して、その課題に取り組むことでビジネスを見出すといった手法を取り入れ始めています。これはSDGsが目標に掲げる未来を、自らの企業活動に関連させて定義して、その未来にたどり着くための課題やどのように解決すべきかを考えていくバックキャスティングという計画の立て方です。

企業が存続する意義が、社会の課題解決に貢献することだとするならば、企業が提供するサービスやモノは、これまでの不便を解消し、将来に対する不安を軽減することで新たな市場を創り出し、同時にそうした企業の存在や活動を社会も評価してくれるはずです。このようにして企業の価値創造プロセスと環境・社会的課題解決は一つのつながりの中で捉えることができるのです。

どの企業にとってもESG経営は重要

企業によっては、ESG経営に積極的に取り組むところもあれば、自分たちは特に関係ないと傍観しているところもあるでしょう。けれども単独で経済活動を行える企業はありません。部品やサービスを提供してもらっている取引先の企業もあるでしょうし、納入先の企業もあるでしょう。商品やサービスを購入してくれる消費者もいます。直接、消費者に製品を販売していなくても、自社の部品やサービスが組み込まれて、最終的に消費者の手元に届けられているのです。

このようなサプライチェーンの中で、自社の企業活動が行われていると考えれば、ESG経営に無関心ではいられないはずです。

わかりやすい事例として、カーボンニュートラルに取り組む米アップルを紹介しましょう。アップルは2018年に世界各地の同社施設が100%再生可能エネルギーで電力をまかなっていることを明らかにしています。本社のある米国だけではなく、英国など欧州や中国、インドを含んだ世界43カ国の直営店やオフィス施設、データセンターなども含まれます。同社の事業活動に伴って発生する温室効果ガス(GHG)のうち、直接排出(スコープ1)と間接排出(スコープ2)は、既に排出量ゼロを達成済みです。

そしてアップルは、2030年までに全事業のサプライチェーンと製品ライフサイクルの全てで、カーボンニュートラル達成をめざす計画を2020年7月に発表しました。この発表以降、世界中で部品メーカーなどサプライヤーに対して、再生可能エネルギーへの移行を促しています。目標が達成できれば、アップルのGHGのサプライチェーン排出量(スコープ3)はゼロになります。

取引条件でも環境対策を重視しており、アップルに部品などを納入するサプライヤーも対応を迫られています。アップルの計画に賛同して部品の製造段階からカーボンニュートラルに取り組む「Supplier Clean Energy Commitments」には、現在175社が参画していて、使用電力を100%再生可能エネルギーに振り替えていくことを発表しています。直接アップルに部品を納入している1次サプライヤー(Tier1)でなくても、2次供給、3次供給する部品や部材の企業が、将来的にはカーボンニュートラルではないことを理由に取引を断られる可能性も十分にあり得ます。

こうしたサプライチェーンの中では、自分たちは関係ないと言っていると事業そのものが崩壊してしまいかねません。

出典:環境省 「サプライチェーン排出量算定をはじめる方へ」より

https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/supply_chain.html

企業も社会とともに生きる時代

1990年後半から2000年代に生まれたZ世代と呼ばれる人たちは、デジタルが当たり前の時代に生まれた「デジタル・ネイティブ」で、それまでの世代とは考え方も異なり、世界全体の人口の4分の1を占めています。

幼い頃から地球温暖化による異常気象とそれによって起こる自然災害を経験し、学校教育の中でこれらの問題が扱われてきたこともあり、環境問題を自分たちの将来に関わる大きな課題として捉えている世代です。

2020年1月のダボス会議で、スウェーデンの活動家グレタ・トゥーンベリさんが地球温暖化対策について演説を行ったことは、Z世代の高い環境意識の象徴と言えるかもしれません。個人の投資行動でも、気候変動などESG関連の投資信託を若い人が積極的に購入する傾向があります。

企業に対して社会課題への取り組みが求められる中で、個人投資家や機関投資家の投資行動が変化し、ESG経営に積極的な企業をより注目するようになってきています。さまざまな課題を抱える社会の中で事業を行う企業と、課題の解決を通じてリターンを得ようと考える投資家がうまくつながって、ESG経営を通じて課題解決に取り組んでいくことが、2030年に向けてSDGsの目標達成につながっていくのです。

(監修:アムンディ・ジャパン株式会社 チーフ・レスポンシブル・インベストメント・オフィサー 岩永 泰典/構成・文:小槌健太郎)

三菱HCキャピタルでは、お客さまの事業をサポートする

さまざまなサービスを展開しております