増加するオープンイノベーション

近年、オープンイノベーションという取組が増加しています。オープンイノベーションとは、革新的な商品・サービスを生み出すための方法論の一つです。“オープン”とあるように、自社内に閉じることなく、他社や大学等研究機関、自治体などと連携することで、パートナー同士が知識や技術、アイデアなどのお互いの強みを生かし、より良いイノベーションを起こしていこう、という取組です。オープンイノベーションが増加している背景には、ビジネスにおける競争相手が国内企業のみならず全世界の企業へ広がっていることや、IoT・AIといったデジタル技術の著しい発展があります。新しい技術やアイデアの新たなビジネスが次々と生まれる昨今、自社が持つ技術やリソースだけで企画から開発、サービス提供まで一貫して自前で行うクローズド・イノベーションだけでは、限界があります。スピーディーに、かつ多様な技術・アイデアを組み合わせたイノベーションが求められるビジネス環境を勝ち抜くために、大企業は積極的にオープンイノベーションに取り組んでいるのです。特に近年は、大企業とベンチャーやスタートアップによるオープンイノベーションが盛んです。既存ビジネスを抱えていない分、新しい技術やサービス、それを活用した新たなビジネスモデルの多くは、ベンチャーやスタートアップから生まれているといっても過言ではありません。大企業は、ベンチャー企業などの新規事業に出資や支援を短期的に行い、協業を目指すための実証実験を行うアクセラレータープログラムを設けたり、今後の成長が見込まれる国内外のスタートアップへ積極的に投資を行うコーポレートベンチャーキャピタル(CVC)の創設などを積極的に実施しています。

新技術の公開に踏み切る大企業

オープンイノベーションは主に2つのタイプに分類されます。

1つ目は、自社外の技術をライセンシングするなどして活用するオープンイノベーションです。このタイプの代表事例としては、P&G社の「コネクト&デベロップメント(C&D)」という、社外からも技術やアイデアを募ることで、新製品を開発する取り組みが挙げられます。消臭芳香剤「置型ファブリーズ」はこの取り組みの中でベンチャー企業など複数のパートナー企業との共同開発の中で商品化された代表的な商品です。

2つ目は、自社の技術を外部に公開し、その技術の活用方法について他社からのアイデアを募り、革新的なアイデアを持つ企業と連携する中で、商品・サービス化を行っていくオープンイノベーションです。このタイプの代表的な事例としては、花王の取組が挙げられます。従来は、新商品を発売する前に、自社開発の新しい技術を公表することはありませんでした。これは、花王に限らず、多くのメーカーも同様でした。しかし、花王は2018年、まだ商品化には至っていない新技術を公表し、この技術を活用して新たな商品を共に開発できるパートナーを募集する、という取組を開始しました。近年、このタイプのオープンイノベーションが増えている傾向にありますが、このような動きは、大手メーカーのオープンイノベーションの取り組みがより本格化していることの現れです。

また、これら2つのタイプが融合したようなオープンイノベーションも生まれています。ハッカソンやアイディアソンなど、テーマをあまり絞らずに広く連携先を募り、新たな事業アイデアを共に検討しながら、新しい商品・サービスを検討していく取組や、大手企業がスタートアップなどに投資する取組です。先ほど紹介したアクセラレータープログラムやCVCはその代表例です。

中小企業におけるオープンイノベーション

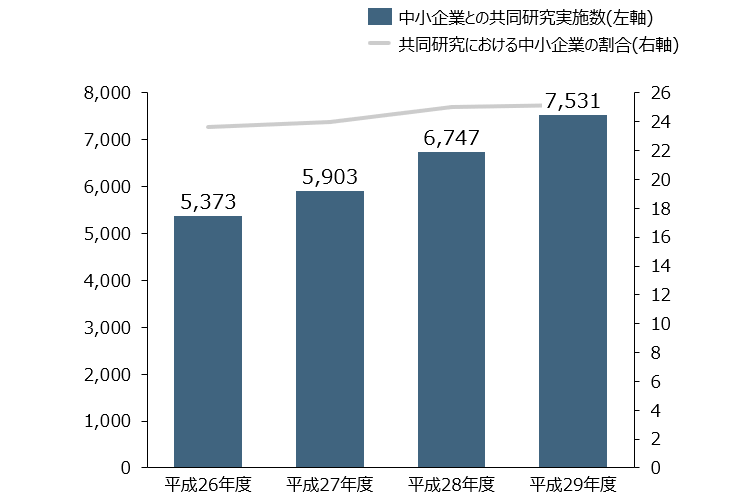

オープンイノベーションは、中小企業でも増加しています。文部科学省が発表した「大学等における産学連携等実施状況調査」によると、平成29年度に大学と中小企業が行った共同研究の実施数は、7,531件となっており、平成26年比で約40%(2,158件)増加しています。中小企業と大学等との共同研究は、中小企業や大学が互いの知見を出し合って、既存技術の新たな適用分野を見出したり、新しい技術を生み出したりする研究であり、これもオープンイノベーションの一つです。

出所)文部科学省「大学等における産学連携等実施状況調査」

また近年では、大企業におけるオープンイノベーションの活発化は中小企業がイノベーションに参画する機会の増加となりえます。先に紹介した花王のように、大企業が新技術を公表するケースも増えてきています。このようなオープンイノベーションのパートナーとして参画していくことができれば、中小企業にとっても自社だけではできない商品やサービスの開発の機会を得ることができます。また、crewwやLinkersのように、ものづくりに関する優れた技術を持つ企業や大学、専門家と、新たな製品開発や研究パートナーなどを探したい企業同士をマッチングするオープンイノベーションのマッチングプログラムも存在しています。このような場を活用して、自社の強みを生かして、共にイノベーションを起こしていけそうなパートナーを探すことも可能です。

株式会社スイッチサイエンス(電子工作用の電子部品の製造・販売を行っている企業)の例では、同社は富士ゼロックスが実施する「四次元ポケットPROJECT」に参加しました。このプロジェクトは中小・ベンチャー企業がそれぞれの持つ優れた技術を結集することでドラえもんのひみつ道具作りに挑戦する、というものです。スイッチサイエンスは「望遠メガフォン」(特定の相手にだけ自分の声を届けられるメガフォン)づくりに挑戦し、鋭い指向性を持つ超音波スピーカーの技術を有していることからスピーカー部分を担当しました。このプロジェクトに参画したことで同社は自社の持つ技術をたくさんの人に知ってもらうことができ、結果として、プロジェクト終了後には出荷数が3~4倍へ増加し、新規企業からも大量発注の相談を受ける、といった成果に繋がりました。

これまで述べてきたように、オープンイノベーションは中小企業にとっても自社を成長させるための手段の一つとして有効と言えるでしょう。では、中小企業がオープンイノベーションに取り組む上ではどのようなことが必要となるのでしょうか。それは、オープンイノベーションが経営課題を解決するための大きなチャンスであると捉えること、そしてどんな機会が存在しているのか情報収集し、自社が参加できそうな機会を探すことです。また、オープンイノベーションに参画するには、自社の強みを改めて明確にしておくこと、そして認識した強みを他社に知ってもらうことも重要になります。大きな取り組みはすぐに行えない企業であっても、ミスミやアペルザといった総合Webカタログサイトなどのメディアに自社の製品を掲載するなど比較的取組みやすい方法でも対外的に技術を示していくことは可能です。

ビジネス拡大に向けて、自社がオープンイノベーションに取り組むことはできないか?と、検討してみてはいかがでしょうか。

(野村総合研究所 アナリティクス事業部 有薗 優太)

参考文献

NRI 「成果を出すためのオープンイノベーションとは」

https://www.nri.com/jp/journal/2018/0723

JOIC オープンイノベーション白書 第二版

https://www.nedo.go.jp/content/100879992.pdf

文部科学省 平成29年版 科学技術白書

http://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11293659/www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpaa201701/detail/1386489.htm

AMP 花王が取り組む“5つ”の技術イノベーション。花王の本質研究が未来の可能性を広げる

https://amp.review/2018/12/06/kao-innovation/

crew

https://creww.me/ja/

Linkers

https://corp.linkers.net/

DREAM GATE オープンイノベーション事例から学ぶ、ベンチャーが大手企業との協業実績を作る方法

https://www.dreamgate.gr.jp/contents/case/company/50149

三菱HCキャピタルでは、お客さまの事業をサポートする

さまざまなサービスを展開しております