少子高齢化が進む日本では、人材確保は企業にとって大きな問題です。政府は、リスキリング(学び直し)による労働者の技能向上を労働市場の流動化と結びつけることで、経済全体の生産性向上や賃上げを促そうとしています。しかし、雇用の流動化が進むということは、経営者にとっては「今働いている従業員が転職してしまうリスクを考えなければならない」ということにもつながります。そうした中では人材流出防止対策である「リテンション」が重要です。組織人事の課題解決を支援する株式会社人材研究所で代表取締役社長を務める曽和利光氏に、リテンションのポイントをお聞きしました。

■人材を奪い合う日本の雇用市場は

新規採用からスカウトへ

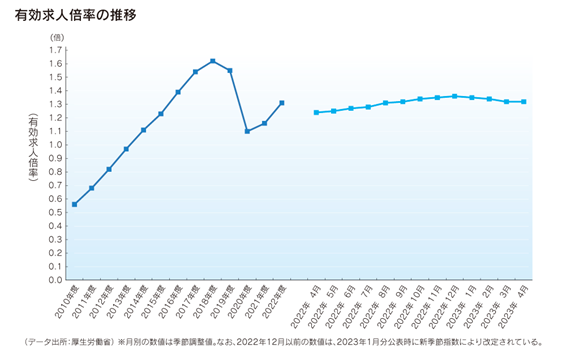

「現在の日本の労働市場は、完全にパツパツで回している状況です」。こう語るのは、人材研究所 代表取締役社長の曽和利光氏です。各種指標からは、新規雇用が難しい状況が明確だと言います。

「有効求人倍率、すなわちハローワークでの求職者に対する求人は1.3倍程度で、売り手市場が続いています。コロナ禍でも有効求人倍率はひどく下がることはありませんでした」(曽和氏)実は日本の総人口は2009年ごろから下がっていますが、労働力総人口は2012年から2019年にかけての働き方改革で300万人以上増加しています。これを曽和氏は「乾いた雑巾を絞るように労働力人口を増やした結果」と指摘します。その後、2020年後半からは労働力人口は減少に転じています。完全失業率も2.5%程度で完全雇用状態であり、「もう働ける人はすべて働いている状態」(曽和氏)なのです。

すなわち日本の労働市場は、限られた人を奪い合う椅子取りゲームの様相を呈している状況なのです。「新規採用は限界が来ていて、現職の従業員をスカウトする方向にシフトしています。スカウト業者のテレビコマーシャルを多く目にするのも、そうした状態の表れです」と曽和氏は指摘します。

現職の従業員を他社に引き抜かれてしまったら、人材不足で採用困難が続く状態では大きな痛手です。そこでリテンション※、すなわち人材流出防止対策の重要性が高まっているのです。「攻めてくるものへの守りとして、リテンションの意識が高まっています」と曽和氏は状況を説明します。それではどのようなリテンションの方策が考えられるのでしょうか。

- リテンション:「保持」「維持」を表す英語「retention」が転じて、人事分野では優秀な人材の流出防止策のことを指す。

■的確な社員のニーズを汲み取り

自社にあった方策を採り入れる

リテンションの1つの方策は、従業員満足度を高めることです。高い満足度で働いていれば、リスクのある転職に踏み切ることは減るでしょう。「リテンションの第一歩として、従業員満足度を測るためのモチベーションサーベイやエンゲージメントサーベイを実施する企業が多いと思います。しかし、これはあまり効果的だとは考えられません」と曽和氏は話します。

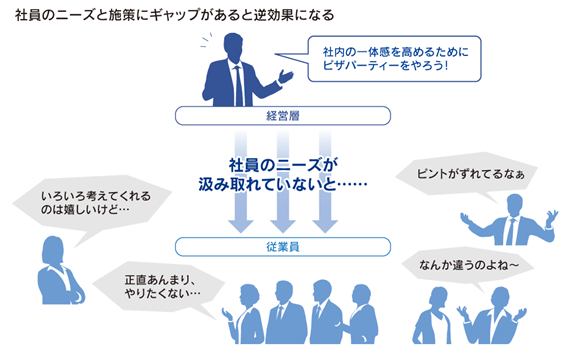

これらのサーベイでは、業務環境に満足しているか、従業員のマインドが良い状態にあるかを調べ、その上で現状への不満などもリサーチします。そのため、結果としての満足度を評価して、対症療法的な手を打っているだけになりがちです。「サーベイの結果からは状況が危機的であるかどうかはわかりますが、的確な社員ニーズが汲み取れるわけではありません」(曽和氏)例えば社員に一体感がないという満足度調査の結果が出たとします。そこで「金曜日の晩にはピザパーティーをやろう!」という対策を実施しても、従業員に社交的な欲求が少ない場合には逆効果になります。うまく行かないのはなぜでしょうか。曽和氏は「満足度調査は結果の指標です。一方で、本当に的確な社員ニーズを見るには、従業員の性格や価値観、働き方の考え方など満足度の評価の『原因』を知ることが必要だからです」と説明します。

原因が分かれば、分析はしやすくなります。社交欲求がそんなに高くない人に対しては、飲み会や合宿は逆効果です。競争心が高くない人が従業員に多い会社で、ドラスティックに給与が上下する給与体系を導入してもモチベーションは下がります。「満足度を上下する原因になる従業員の性格や価値観を把握することが、現在の企業で抜けている視点でしょう」(曽和氏)

このように「原因」を起点にしてリテンションの方策を考えるために、リテンションの先進企業で採用が増えている手法が「ピープルアナリティクス(People Analytics)」です。ピープルアナリティクスは、新規採用時に実施することが多いSPI(総合適性検査)などのパーソナリティーテストを従業員に対して実施・分析することで性格や価値観を数値的に可視化していく方法です。これにより性格や価値観が分かれば、それに合わせた施策を実行でき、先ほどのピザパーティーのようなことも起こりづらいのです。リテンション対策として有効だと、曽和氏も話します。

■リテンション対策は

従業員パーソナリティーに合わせる

リテンションを実現するために使われるエンゲージメント強化の施策は多彩です。「給与アップ」は誰にも分かりやすく、効果がありそうです。「キャリアパスの明確化」もモチベーションを高めるために重要だと考えられます。また、リモートワークなどを含めた多様な働き方を認めることも施策に挙げられるでしょう。さらに、寮の拡充、病気やケガで長期間働けなくなった従業員に定年年齢などまで所得を保証する団体長期障害所得補償保険(GLTD)、マイカーリースなどの福利厚生も施策として考えられます。

こうした施策の中で、「やや万能感があるのは給与アップです。給料が上がって辞める人は少ないでしょう。それでも、ベースアップなのか、メリハリをつけて優秀な人に報いるのかで効果は変わるので、給与アップも完全に万能ではありません」(曽和氏)また、テレワーク、リモートワークへの対応は、現在の労働環境では舵の切り方で退職者を出してしまう可能性があります。なぜなら、従業員個人はリモートワークの希望が多く、一方で企業は出社を求めるようにギャップが大きいからです。「リテンションには、この施策をやればうまくいくというものはありません」と曽和氏が語るように、一筋縄ではいかないのです。

エンゲージメントを高めるための重要なポイントとして曽和氏が挙げるのは、「従業員のパーソナリティーに合わせて、施策を提供する」ことです。相手の好みが分からないでプレゼントをしても、喜ばれません。相手の好みや性格を知ってプレゼントをすることが必要だという考え方です。「これは当たり前のことなのに、多くの会社は甘いものが嫌いな人に甘いものを提供するような施策を実施しています。ねじれた関係を整理するためにも、パーソナリティーを知ることは重要です」と曽和氏は話します。

その上で、1つ有効な施策があると曽和氏が説明するのが、「パーソナリティーを生かした人材配置の最適化」です。「人は相性のいい人と仕事をしたら辞めない傾向があります。転職の原因の大半は人間関係にあります。リテンションの方策は、転職の原因を潰すことです。実際、相性のいい人と一緒に働けるようにする施策は、リテンションで大きな実績を挙げています」(曽和氏)

いずれにしても、従業員のパーソナリティーを知ることが施策の選択や実施のベースです。「自分の会社に、どんな性格や価値観の人がいるのかを理解した上で、その人たちに対して何をするかを考えましょう」と曽和氏は繰り返し説きます。多くの施策があっても、すべての人に効果があるわけではありません。まず相手である従業員のことを知った上で、効果が上がるリテンションの施策を選択していくことが大切なのです。

●リテンションのポイント

- 現在は人材争奪戦の様相。人材流出を「させない」対策が必要

- リテンション対策は給与アップから働き方の多様化の実現、福利厚生など多様

- 企業ごとに必要な対策は異なる。従業員のパーソナリティーを見極めないと逆効果にもなる

(取材・文:岩元直久/監修:株式会社人材研究所 代表取締役社長 曽和利光)