国内の大手製造業では、IoTやロボティクス、AIなどを導入した生産現場の自動化や事業の高度化が急ピッチで進んでいます。中小の製造業も競争力を保つために生産性向上の必要性に迫られていることと思いますが、それにはそれなりの投資が必要です。そこで、政府の補助金や助成金を上手に活用することが重要になってきます。ここでは、中小企業の経営指導で知られる大手会計事務所、古田土会計の窪田浩輔氏と印牧正智氏に、中小の製造業が知っておきたい補助金制度と申請のポイントについて紹介してもらいました。

中小の製造業が活用したい補助金制度としては、使いやすさや申請のしやすさなどを考えると以下の3つが挙げられます。

-

1)ものづくり補助金

-

2)IT導入補助金

-

3)小規模事業者持続化補助金

3つの制度は年度ごとに詳細が決まりますが、2020年度を含めて3年分の予算が組まれており、経済産業省が公表した「令和3年度経済産業政策の重点」という資料の中にも2021年度として上記制度が継続される旨が記載されています。ここでは2020年度を例にその内容と活用のポイントについて見ていきましょう。

大きな事業改革をしたいなら

「ものづくり補助金」

一つ目の「ものづくり補助金」(正式には「ものづくり・商業・サービス補助金」)は、新しい生産方式を導入したり、新しい商品やサービスの開発をしたりすることによって生産性を大きく上げたい製造業にうってつけの制度と言えます。製造業の場合、対象となるのは資本金3億円以下、従業員数300人以下の企業です。

国内で事業を展開する場合は最大1000万円(補助率は1/2~3/4)まで、グローバルな事業展開をする場合は最大3000万円までの補助が見込めます。補助の対象となる投資は「機械装置・システム構築費」が中心ですが、技術の導入費や専門家の指導・助言にかかる費用、広告費や運搬費など様々なものが認められるのが特徴です。申請の手続きも、かつてと比べるとかなり楽になりました。通年公募になり、必要な添付書類が半減したほか、申請手続きも電子化されたため、かなり使いやすくなっています。

コロナ禍による特別枠が設けられた点にも注目です。特別枠では補助率が上がったり、申請要件が緩和されたりしました。新型コロナウイルスの感染拡大によって、製品供給のサプライチェーンが毀損されたり、テレワーク環境の実現などが必要になったりした場合にもこの特別枠を使って対応できます。

申請には、3~5年の事業計画書をはじめ、賃金引き上げ計画の表明書、直近2年間の決算書などを用意する必要があります。設備投資によって大きな改革ができると示すためです。具体的には、計画期間中に利益が増え続け、従業員の賃金も上げ続けることが可能であることなどを明確にすることが重要です。

利益や賃金を増やし続けるというと、ハードルがかなり高く感じられるかもしれませんが、いくつか免除の規定もありますし、審査はある程度定型化されていて審査に通るためのポイントもだいたい決まっていると言われていますので、きちんとした事業計画を立てて、具体的な取り組みや将来展望、数値目標などを明確にしていればさほど恐れる必要はないでしょう。

もちろん、初めて申請する際には普段取り引きのある銀行や会計事務所、中小企業診断士など、補助金申請に詳しいところと連携して、申請するのが近道です。一度経験すれば2回目以降は自社だけで申請もできます。

審査面では、技術面の新規性があるかどうか、事業面では計画通りにできるか否か、実際に利益を出し続けていけるのか、また地域経済への波及効果や貢献などがチェックされます。特に、賃上げについては実現の可能性、経営計画を経営者が社員に対して表明していることなどが加点項目になります。こういう項目をきちんと拾っていくことが審査に有利に働くので留意しておきましょう。

ただ、この制度を利用するには以下のような注意が必要です。

<注意ポイント>

- 交付が決定する前の設備投資は補助の対象にはならない

- 実際の補助金が出るまでは自社で立て替える

- 補助の対象となるのは、交付決定から10カ月以内の経費のみ

- 10カ月間の実績によって交付が確定するため、補助金が出るまで時間差がある

特に気を付けるべきなのが、タイムラグです。交付決定から補助金が出るまで時間差があるのでその間の資金繰りには気をつけましょう。

10カ月の補助事業が終わった後も、5年間の報告義務(補助事業期間の1回を含めて計6回)がある点も注意が必要です。これをフォローアップと呼んでいますが、 最低賃金や事業の付加価値、給与支給総額がどれだけ上がったかといった状況を報告しなければなりません。

2020年度のものづくり補助金は、第5次が2021年2月締め切りとなっていますが、今年度を含めて2022年までの3年分の予算が確保されています。2021年度も継続されますので、大きな改革を考えている企業は、申請に向けて準備をしておくとよいでしょう。

IT、IoT投資に特化した

「IT導入補助金」

「ものづくり補助金」が事業全般の革新に使えるのに対して、ITツールやシステムの導入に特化した補助金が「IT導入補助金」です。製造業を含むいろいろな業種・業態に向けられたもので、中小企業のITツール導入のために便利に活用されてきた経緯があります。この補助金も、製造業であれば資本金3億円、従業員300人を上限とする企業が対象となります。

目的は、文字通りITツールを導入して業務の効率化を図り、仕事の生産性を上げることです。最近では、RPA(Robotic Process Automation)と呼ばれる定型業務をソフトウェアで自動化して作業効率を上げるような投資や製造工程の管理システムへの投資など、今年に関してはコロナ禍で必要性が高まるテレワークの導入の投資を目的に申請される例が出てきており、注目を集めています。

もちろん、経理や顧客・販売管理、調達や在庫管理、原価管理、人事労務管理、業務効率化などITツールやシステムが本来得意としてきた業務効率化のためにも使うことができるのが利点です。

2020年度はコロナ禍の影響もあって、これまでのタイプ(A、B類型)に加えて特別枠(C類型)が設けられ、2020年12月18日締め切りの第10次までと頻度が大幅に増えました。2020年度を含めて3年分の予算が組まれているので、2021年度、2022年度もあることが確定しています。2020年は3月から第1次申請が始まりましたので2021年春のエントリーに向けて早めに準備を始めるとよいでしょう。

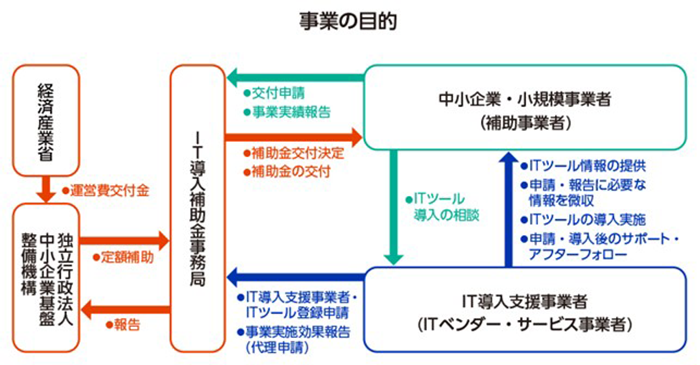

IT導入補助金は、「IT導入支援事業者登録」をしている事業者から「ITツール登録」をしているITツールを導入することで助成が受けられる仕組みになっています。運用の流れとしてはIT導入支援事業者とそこが取り扱うツールを決めたうえで、ホームページから申請をして審査を受けることになります。申請者が自由に好みのツールを導入するのではなく、登録された会社とツールから選ぶわけです。

具体的には、次のようなステップで進めます。

-

1)中小企業や小規模事業者のための「よろず支援拠点」や商工会、商工会議所等に相談

-

2)導入したいITツールやIT導入支援事業者を決定する

-

3)IT導入支援事業者の支援を受けて、ホームページから電子申請する

-

4)審査を経て採択が決まればITツールを導入・活用する

IT導入支援事業者は、補助金のホームページから条件を入れながら検索できるようになっています。

「IT導入補助金2020」のホームページから、この補助金の枠組みを示したもの

(「ものづくり補助金」の事務局業務を運用する一般社団法人サービスデザイン推進協議会のサイトより)

ITツールとIT導入支援事業者を決めた後に申請手続きに入りますが、手続きの作業はそれほど難しくはありません。まずIT導入支援事業者と相談しながら、申請のための事業計画を作ります。その後で、IT導入支援事業者から「申請マイページ」というサイトに招待してもらい、ここから必要な情報の入力や書類の添付を行います。IT導入支援事業者側でも、導入するITツールの情報などを入力します。「申請マイページ」上で入力内容を最終確認してから、申請に対する宣誓を行い事務局へ提出すれば申請は終了です。

気になる助成金額と補助率は、2020年度の例で見ると、通常枠のA類型とB類型、特別枠C類型の分類によって違います。A類型が150万円未満で補助率は1/2以内、B類型が最大450万円で補助率は1/2以内、C類型は最大450万円で補助率は3/4となっています。

通常枠のA類型とB類型は、ものづくり補助金と同様に交付決定の通知が来てから購入できる仕組みになっており、審査が通る前の購入にさかのぼって申請することはできません。これに対してC類型は、新型コロナ感染拡大に伴って設置された特別枠であり、コロナ対策に取り組む事業者のIT導入を優先的に支援するものです。公募前の購入もさかのぼって申請できたり、ITツールやPC・タブレットなどハードウェアのレンタル費用も補助対象になったりなど、様々な便宜が図られています。

なお、こちらもものづくり補助金と同じように事後の報告義務があります。2019年は5年間のレポート提出が必要でしたが、2020年度については3年となりました。これも、事業計画がしっかりしていれば効果測定をして、きちんと報告していけば良いので、どれだけ事業計画を精緻に作れるかが重要です。

手軽に申請できる

「小規模事業者持続化補助金」も視野に

3つ目の「小規模事業者持続化補助金」は、製造業の場合は従業員20名以下と規模が限定されますが、他の2つと比べると申請も簡単なのが特徴です。

この補助金は、もともと小規模事業者が今後いろいろな制度変更に直面した時に販路開拓など様々な取り組みをして事業を継続できるように経費の一部を補助するものですが、今年度については、新型コロナウイルスの感染拡大への対策を念頭に置いたものになっています。

具体的には、コロナ禍によってサプライチェーンが毀損された場合の対応(A類型)、密を避けるための非対面型ビジネスモデルへの転換(B類型)、テレワーク環境の整備(C類型)に対して、100万円または150万円(補助率は2/3もしくは3/4)を上限として助成されています。このほか、事業再開枠として感染拡大防止の取り組みに必要な経費を対象にして、50万円または100万円(定額)の助成があります。

特徴は補助の対象が広いことです。例えば、製造業であれば機械や装置の購入費用や展示会の出展費など、また、ホームページの作成や改良、店舗改装、チラシの作成、広告掲載料といったものまで対象となります。

この補助金が注目された理由としては、通年公募になったことや、コロナ対応型の場合は既に購入したものについてもさかのぼって申請ができること、さらに、他の補助金に比べて申請が簡単であることなどが挙げられます。

特に申請の手続きは非常にシンプルなのが嬉しいところ。提出物は、①申請書、②経営計画書、③補助金交付申請書をデータで用意、USBメモリーやCD-Rなどに保存して提出することになります。①②③とも様式がありますが、それに沿って丁寧に書いていけば、特に専門家のアドバイスがなくても申請することができる程度のものです。

2020年度は受け付けが終了しましたが、2021年度の春以降も新しい枠組みで続きます。手軽に申請できますので、準備を始めてみてはいかがでしょうか。

ここで紹介した以外にも、新型コロナウイルスへの感染防止対策を目的とし、対人接触の機会を減らすための設備投資やシステム構築に対する補助金の創設も進められているようです。中小企業にとって厳しい状況だからこそ、今後もこういった補助金の新設の可能性はあるでしょう。そのためにもこまめな情報収集が大切です。

- 2020年12月時点の情報を基に執筆

構成・文:高山和良/監修:古田土会計 経営支援部 窪田浩輔氏、業務開発部 印牧正智氏

三菱HCキャピタルでは、お客さまの事業をサポートする

さまざまなサービスを展開しております