中小製造業にとって生産ラインの自動化・省力化は積年の課題です。人材不足も手伝って、生産ラインへのロボット導入のニーズは年々高まっています。投資余力やロボットの利用技術が不足しがちな中小企業はこれまでなかなか導入に踏み切れませんでしたが、最近ではロボットの小型化・低価格化が進んだり高度なプログラミング技術がなくても使える環境が整ったりしたことで導入ハードルが下がっています。今回、小型協働ロボットのフロントランナーであるデンソーウェーブでFA・ロボット事業部を率いる同事業部 神谷孝二事業部長に小型ロボットの現状と進化、導入の勘所を伺いました。

コロナ禍で一時減速も、

ロボットニーズは確実に増加

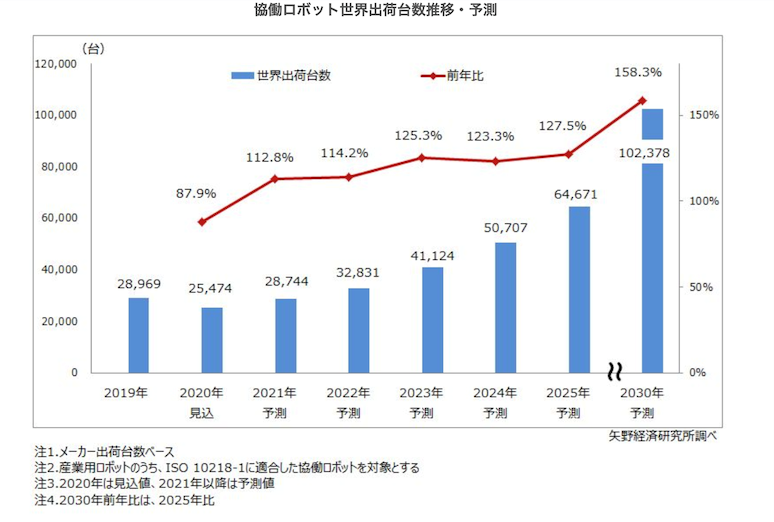

ここ最近拡大が続いていたロボット市場は、2020年からのコロナ禍によって一時的にマイナス成長となりましたが、製造業の慢性的な人手不足や労務費上昇への対策として生産現場への導入が進むと予想され、長期的な拡大トレンドは引き続き維持されそうです。コロナ禍で落ち込んだグローバル市場の規模も9割方戻って来たと見られています。

国内の中小製造業に目を向けると、大手に比べて人材確保が難しいことと、コロナ禍では作業環境の3密を避けたいということもあってロボット導入のニーズは以前にも増して高まっています。特に、衛生面への配慮が必要な食品・医薬品業界ではこの傾向が強くなると考えられます。

日本の国家戦略もこうした長期拡大トレンドを推し進めています。2017年に閣議決定された国の成長戦略「未来投資戦略2017」では「ロボット技術の社会実装」がはっきりと謳われていますし、今後は、官民連携での様々な取り組みが進められ、大企業のみならず中小企業でもロボット導入の動きが加速することは間違いないでしょう。

人と近接した状況で作業をする「協働ロボット」の出荷台数予測。コロナ禍の影響で2020年はマイナス成長となっているが、長期的には高い成長率で市場拡大が進み、2030年には2020年の4倍近くになると考えられる(出典:矢野経済研究所)

導入のハードルは下がりつつある

中小製造業がロボット導入を考える際の主な課題は次の4つ、①コスト(ハード・システム)、②ロボットを扱える人材の不足、③ロボット制御に関する情報不足、④サポート体制の不足などでしたが、最近ではこれらの課題も次第に解消されてきています。

安価な小型ロボットが登場し、利用される機会が増えたことでハード、システム共に年々コストは下がる傾向にあります。また、ロボットプログラミングの環境がかなり整ってきたため、ロボットを制御できる人材も次第に増えてきています。並行してネットを通じての情報提供が、量と質の両面でどんどんレベルアップしてきました。ロボットメーカーからの支援体制も次第に整ってきているため、中小企業が導入する時のハードルは年々下がっています。

特に最近では、比較的価格が安く機能も従来の生産ロボットと遜色ない「小型協働ロボット」という製品ジャンルが中小企業からの注目を集めています。小型協働ロボットについての導入支援体制も充実してきました。導入に向けたセミナーなども開催されて活用情報も提供されるため、かつてのように「導入したいけれども何から手を付けていいかまったくわからない」と頭を抱えるような事態はかなり減っています。

中小ものづくり企業にとって最大の問題はコストの壁です。小型協働ロボットの本体価格は従来のロボットに比べるとかなり下がっていて、新品でも1台200万円ほどで入手できるような製品もあります。本体を含めたシステム全体にかかる費用は本体価格の数倍程度からと考えていいでしょう。中小企業にとってはなかなか単年で回収できるような金額ではありませんが、うまく仕組みを作り生産性や品質面での効果が上がれば複数年で投資メリットが見える額にはなっています。

デンソーウェーブの小型協働ロボット「COBOTTA」(コボッタ)を生産ラインの中に組み込んだ様子。(写真:デンソーウェーブ)

AIエンジンの入った

開発支援ツールも登場

小型協働ロボットを、部品のピック&プレースのような定型・繰り返しの作業に活用して、生産ラインの中で作業者と協働させることは以前に比べてかなり容易になっています。もっと複雑な作業をさせるためには、かなり高いプログラミングスキルやロボット制御のノウハウが必要になってきますが、最近ではそうしたスキルがなくてもロボットに高度な作業をさせられる支援ツールが出始めています。今後、こうしたツール類が広く使われるようになれば、導入に二の足を踏んでいる中小製造業の導入意欲はより高まるはずです。

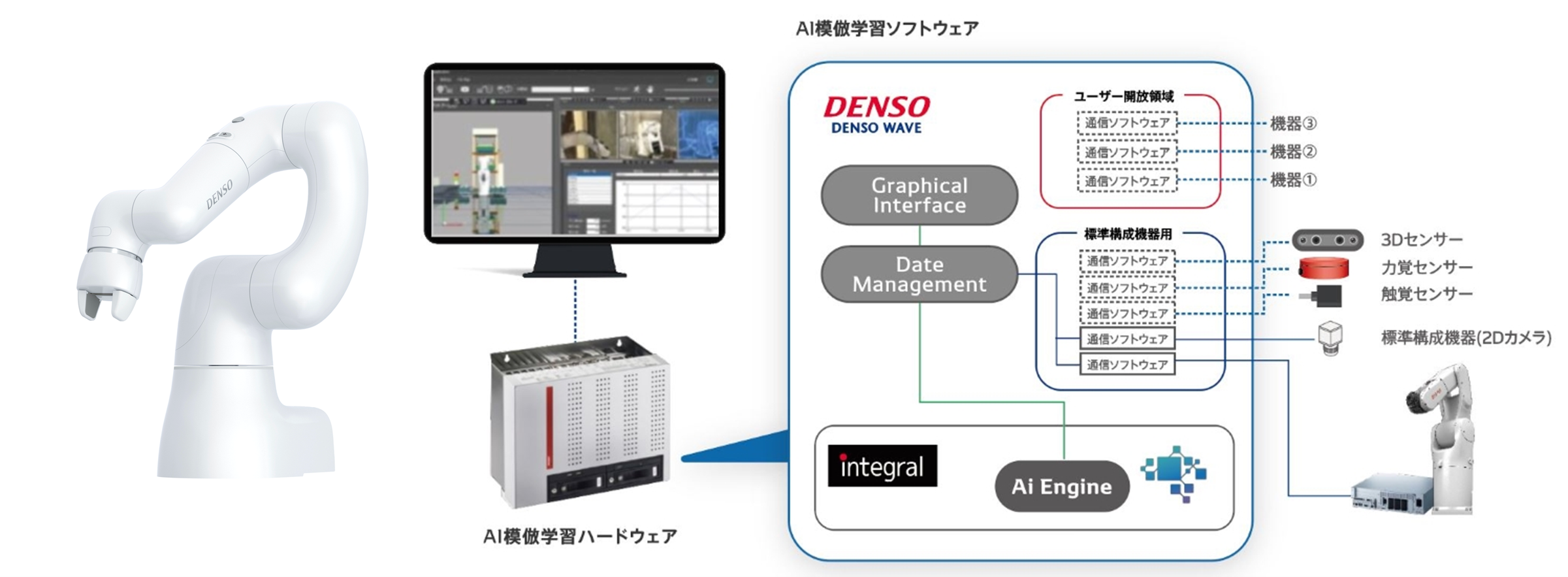

例えば、デンソーウェーブの「AI模倣学習」などはロボットを導入するための支援ツールの代表例の一つでしょう。2021年4月から提供され始めたもので、AIエンジン搭載ソフトとPCなどで構成されていて、ロボットを導入しようとするユーザーが高いプログラミング技術を持っていなくても、ロボットに高度な作業や熟練作業を教えることができます。

具体的には、作業者が近くに置いた小型協働ロボットを直接手で操作しながら難易度の高い動きをさせていくと、接続されたPCに入っているAIエンジン搭載ソフトが小型協働ロボットの動きのエッセンスを学習・推論し、インターフェース経由でつながっている生産ロボットで高度な動きを再現できるようになる仕組みです。デンソーウェーブではこの仕組みをマスター・スレーブ方式と呼んでいます。手元の小型協働ロボットがマスターで、生産ロボットがスレーブです。

こうした支援ツールは、中小ものづくり企業がロボットとAIを活用していくための基盤になってくるものです。今後、多くの現場で使われてブラッシュアップされつつ低コスト化が進めば、中小企業へのロボット普及に弾みがつきます。

左はデンソーウェーブの「小型協働ロボット「COBOTTA」(コボッタ)。右は同社の「AI模倣学習」の仕組みを示した図。「AI模倣学習」を使う場合、利用者は近くに置いたコボッタを自分の手で直接動かしながら高度な作業をさせる。すると、その動きをPC内の「AI模倣学習」のAIエンジン搭載ソフトが学習・推論して、インターフェース経由で接続した生産ロボット(写真右下)でも動きを再現できるようになる。「AI模倣学習」では各種センサーを付けて拡張させることができる。(写真:デンソーウェーブ)

小型協働ロボットから入り

経験値を上げる

ロボット導入のハードルは以前よりはだいぶ下がってきたとはいえ、まだまだ高いものがあります。ICT※についてのリテラシーも必要なため、初めてロボットを導入する際になかなか決断できません。ハードルを下げる意味でコボッタのような小型協働ロボットの役割は重要です。まず定型作業を置き換える目的で小型ロボットを導入して、使っていくうちにロボット活用の経験値が上がり次のステップへと段階的に進む活用の入口にもなるからです。

ロボット活用の経験値が上がってくると同じような操作体系を持つ上位ロボットの活用につながります。もちろん上位ロボットまでは必要なく、小型協働ロボットを生産ラインの主力ロボットとして活用する例もたくさんありますし、そういう事例は今後も増えていくでしょう。

- ICTはInformation and Communication Technologyの略で情報通信技術全般の意味で使われる。

ロボットメーカーは情報提供を強化

中小企業にとって小型ロボットの価格は投資メリットが見える範囲にはなってきましたが、それでもまだ安いとは言えません。ただ、今後普及が進みさらに競争原理が働けば導入コストもこなれていくことが予想できます。今後のロボットメーカー側の企業努力に注目したいところです。

普及が進むためには価格が下がるだけでなく、ロボットそのものがさらに進化し使いやすいものになること、導入の価値がもっと広く知られることなどが必要です。ロボット導入というと省人化・自動化のメリットだけが強調されがちですが、作業品質が安定することで最終製品の品質向上や、良品率の向上といったメリットが出てきます。コロナ禍の中では生産現場における衛生面の向上という価値も考えられます。

こうした価値が広く認められるためには、ロボットメーカーやSIer※と呼ばれるロボットのシステムインテグレーターによる積極的な情報発信が必要になってきます。

- SIerはSystem Integratorの略称でありシステムインテグレーターのこと。ITシステムを開発し提供する企業。ロボット関連のSIerは、ロボットSIerと呼ばれ、ロボットを核にシステム開発を請け負う。

ロボットを提供するメーカー側でも、情報が不足しがちな中小企業の導入ハードルを下げるためにいろいろな事例を含めて情報発信を強化しています。ユーザーの相談窓口を用意したり、試したりできる体制も整えています。このほか、未経験者が実際にロボットをどう使っていくかという理解を深めるための操作スクールも用意したり、サイトでのeラーニングや動画でのノウハウ提供をしたりといった取り組みも業界全体で進みつつあります。

このようにメーカー側の支援体制や情報提供の仕組みも充実してきているので、導入を迷ったらまずロボットメーカーやSIerにひと声掛けて相談してみるといいでしょう。導入前は難しいと思っていても、いざ実際に導入してみたら意外に簡単だったというケースはよくあります。

公的な支援の仕組み・

情報提供サービスにも目配り

中小ものづくり企業にとっては、公的な支援サービスや情報提供も重要です。例えば、ロボット導入のための補助金の情報や支援制度は各地で様々なものがあります。今ロボット導入を考えていたり、今後の可能性を探りたいユーザーは、ロボットメーカーやSIerに問い合わせるだけでなく、こまめに官公庁のウェブサイトをチェックしたり管轄の商工会議所等に問い合わせたりするといいでしょう。

ロボット導入を考えるなら、公的な導入支援や情報提供のサイトもチェックしておきたい。図は近畿経済産業局の「中小製造業のためのロボット導入促進ガイドブック」の表紙。

全国中小企業団体中央会の「ものづくり補助金総合サイト」などもチェックするといいだろう。

(構成・文:髙山和良、監修:デンソーウェーブ 執行役員 FA・ロボット事業部 事業部長 神谷孝二)

三菱HCキャピタルでは、お客さまの事業をサポートする

さまざまなサービスを展開しております