物流2024年問題、この問題が荷主企業にとってどのような影響があるのか、法改正により荷主企業はどのような対応が必要となるのか。これら物流に係る課題は、荷主企業にとって物流部門に限った活動ではなく、事業の持続的成長に係る経営としての課題になりつつあります。

本記事では、荷主企業が自社の物流の持続性を確保していくための方法の1つとしてパレット活用による荷役時間の削減をご紹介します。

物流2024年問題とは?

「物流2024年問題」、この言葉を新聞・雑誌・ニュースで見る機会はここ数年でかなり多くなったのではないでしょうか。「物流2024年問題」とは、2024年4月から施行された働き方改革関連法により、トラックドライバーの年間時間外労働時間の上限が960時間に制限されることによって発生するさまざまな問題の総称です。

2019年4月に施行された労働者の時間外労働に関する規制(働き方改革)において、物流・運送・建設・医療業界などに対しては、例外的に5年間の猶予期間が設けられていました。その猶予期間が2024年3月末で終了し、2024年4月からは物流・運送業界のトラックドライバーに対しても時間外労働規制が適用されました。

これに伴いトラックドライバーにおける収入減少、離職や人材確保困難による人員不足、人材の高齢化が問題視されています。これらは物流業界だけの問題ではなく、荷物の送り主や受け取り主である荷主企業や生活者への影響も避けられません。

国内輸送の大部分(トンベースで9割強・トンキロベースで5割強)を担うトラック輸送において、トラックドライバーの労働時間に制限が設けられることにより、輸送能力は2024年時点で14.2%、2030年時点で34.1%不足するという試算もあります。その結果、荷主においては、今まで通りの輸送サービスが受けられず調達・生産・販売などの事業活動に影響が生じる事態が発生しかねません。

(参考)

「我が国の物流の革新に向けた取組みの動向 (2024.3.25)」, 2.トラック運送事業等の現状と課題, 国内貨物輸送量の推移, 国土交通省

「物流の2024年問題について (2023.10.20)」, 物流の2024年問題とその影響, 株式会社NX総合研究所

2024年問題の要因

「物流2024年問題」の背景にある、トラックドライバーの長時間労働・人手不足はなぜ生じているのでしょうか。これほど話題に上がっていながら、なぜなかなか問題解消に至らないのでしょうか。トラックドライバーの労働環境や労働条件について見てみたいと思います。

全職業との比較において、トラックドライバーは、年間労働時間が約2割(300~400時間)長いにも関わらず、年間賃金は5~10%(20万~50万円)低くなっています。結果、有効求人倍率においても全職業の約2倍と応募が少なく、年齢構成における40歳未満の割合も低くなっています。

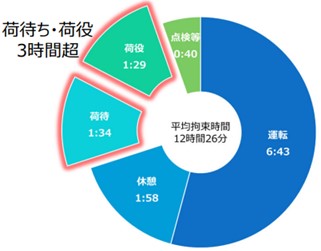

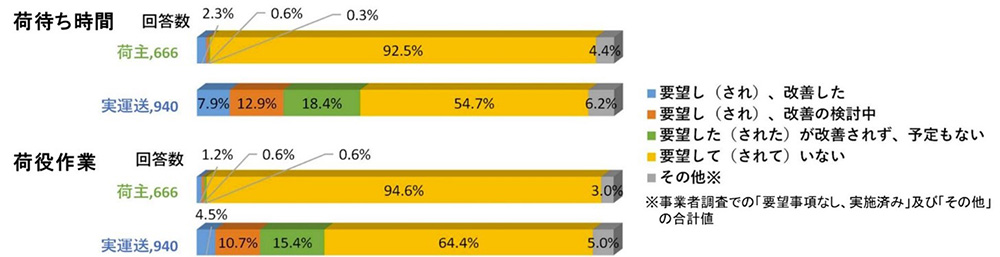

輸送能力の不足が大きな社会問題となるなかで、その担い手であるトラックドライバーが厳しい環境に置かれている理由はどこにあるのでしょうか。国土交通省の調査「荷待ちがある1運行の平均拘束時間と内訳」によると、トラックドライバーの平均拘束時間は12時間26分となっており、そのうち点呼・運転・休息といった運送事業者としての業務が約9時間20分、その他荷役・荷待ちといった荷主関連業務が約3時間となっています。また、この荷役・荷待ち時間の改善について、荷主の9割強は改善を要望されていないと回答しているのに対して、運送事業者は3~4割が改善を要望したと回答し、改善を要望した運送事業者のうち約半数が改善されなかったと回答しているのを見ると、荷主と運送事業者間の認識ギャップが課題解決を難しくしているようにも思われます。

(参考)

「我が国の物流の革新に向けた取組みの動向 (2024.3.25)」, 2.トラック運送事業等の現状と課題, 国土交通省

「トラック輸送状況の実態調査結果(概要版) (令和4年度)」, 3.運送委託者(荷主)調査・運送事業者調査比較⑨, 国土交通省

-

■荷待ちがある1運行の平均拘束時間と内訳

出典:「我が国の物流の革新に向けた取組みの動向(2024.3.25)」, 5.物流法案の概要等, 1.荷主・物流事業者に対する規制的措置, トラック輸送状況の実態調査(R2)より, 国土交通省

-

■荷待ち・荷役時間の短縮に向けた改善における荷主・運送事業者の認識

出典:「トラック輸送状況の実態調査結果(概要版) (令和4年度)」, 3.運送委託者(荷主)調査・運送事業者調査比較⑨, 国土交通省を加工して作成

2024年問題の解決に向けた政府の取り組み

輸送能力が徐々に減少するなかで、物流を協調領域とするメーカーでは同一業種内での共同配送だけでなく、大手飲料メーカーと大手製紙メーカーによる業種を超えた共同配送も見られるようになってきました。また、物流を競争領域としていた流通・小売りにおいても大手コンビニ間での共同配送が行われるなど、対策が広がっています。しかしながら、輸送能力不足の解消には至らないため、政府は2024年問題により産業・生活者に欠かせない物流が停滞するリスクを回避するために、2023年6月に物流事業者のみならず荷主企業や消費者も協力した物流環境の整備に向けた「商慣行の見直し」「物流の効率化」「荷主・消費者の行動変容」について、「物流革新に向けた政策パッケージ」を策定しました。

また、さらに一歩進んで拘束力を持たせるために、2024年2月13日には「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案」を閣議決定し、その後、改正法が同年5月15日に公布しています(今後、1年以内に施行される予定)。

この法改正では、荷主企業(発荷主・着荷主)と物流事業者(トラック、鉄道、港湾運送、航空運送、倉庫)に対して物流を効率化させるために取り組むべき措置に関する努力義務を課しています。

取り組むべき措置はさまざま考えられますが、荷役作業にパレットを導入することでの荷役時間の短縮などが挙げられています。

今回の法改正の目標・効果は「物流の持続的成長」ですが、行政としては、2つのKPI(重要業績評価指標)を設定しています。このKPIは2019年度のデータと比較して設定されており、施行後3年での達成をめざしています。

- 荷待ち・荷役時間の削減:1人あたり年間125時間の削減

- 積載率の向上による輸送能力の増加:16%増加

(参考)

「「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」の施行に向けた検討状況について(2024.6.20, 6.21)」, 国土交通省・経済産業省・農林水産省

特定事業者に課される義務

この法改正において政府は一定規模以上の荷主と物流事業者を「特定事業者」に指定し、さまざまな義務を課しているので注意が必要です。この特定事業者の選定基準は現在取りまとめ中ですが、2024年9月26日付の取りまとめ案においては、特定荷主は年間取扱貨物の重量9万トン以上となっており、約3,200社が対象となる見込みです。この特定荷主は、出荷量の多い企業の上位50%をカバーすることを目標としているとみられます。

特定荷主に課される義務としては、中長期計画の作成や定期報告などがあります。この中長期計画は、毎年度提出(計画内容に変更がない限りは5年に1度)が求められ、KPI達成に向け実施する措置、時期をまとめる等、具体的な内容を定める必要があります。また実施状況についても毎年度の定期報告が定められており、中長期計画に基づいた取り組みが不十分と判断された場合、勧告及び命令措置が行われます。

さらに、これら中長期計画の作成や定期報告は、物流全体を統括する物流統括管理者(Chief Logistics Officer、CLO)を選任し実施することが義務付けられているので、経営としての対応が求められています。

2024年問題を乗り越え選ばれる荷主になるには?

2024年問題により、今後いっそう、これまで通りの輸送サービスを受けることが困難になることが想定されるなか、荷主企業が運送事業者から選ばれ、自社事業の持続性を確保するためには、トラックドライバーの荷待ち・荷役時間を削減することに如何に協力できるかが重要になります。

荷待ち時間の削減手段として、荷主企業にて期待されているのがトラックバース予約システム導入です。ドライバーは、予約システムを利用することで到着時間を調整し、荷役待ち時間を削減することができます。しかし、実態としては「希望する時間での予約が取れない」、「複数カ所での荷積み・荷下ろしの場合、配車・経路が非効率になる」など、運送事業者側の課題が残るため、荷主企業における普及率も7%にとどまっています。

一方、荷役時間の削減手段としては、パレットの導入、パレット活用を促進するためのロボットパレタイザーの導入などが荷主企業の関心を集めています。例えば、従来は手作業で荷役を行っていた大手食料品メーカーでは、標準パレットの導入と機械化により、積込み・荷下ろし時間が大幅に短縮されました。このようなパレット導入は、従来パレット化が進んでいなかった冷凍食品、菓子、農産物などの業界でも増加傾向にあります。

パレット利用が可能な荷物のうち20%弱がばら積み状態で輸送されています(輸送量ベース)。また、パレットを用いて輸送されている荷物も、保管用のパレットのまま出荷されている割合は54%であり、残りの46%では別パレットへの積替えや、ばら積みにする等の手荷役が発生し、非常に非効率な状態となっています。パレットの導入や利用を促進することで、荷役時間の大幅な削減が見込まれます。また、パレット活用は、運送事業者側の都合に関わらず荷主企業側で実施し、効果を実現できる点も大きなポイントになります。

(参考)

「「ドライバーに易しく、優しい環境作り」その1つのキーが“パレット”(2019.10)」, JPR日本パレットレンタル株式会社(2024年10月30日閲覧)

「輸送パレットレンタル増加 作業負担減、24年問題に備え(2023.10.4)」, 日本経済新聞(2024年10月30日閲覧)

「官民物流標準化懇談会 パレット標準化推進分科会 最終とりまとめ(2024.6.28)」, Ⅰ.パレット標準化を巡る現状と課題等, (2)パレット標準化を巡る現状と課題, 国土交通省

パレット利用の普及促進に向けて

一方で、過去にパレット活用を検討したにもかかわらず、以下のような理由で活用を見送った荷主企業も多いのではないでしょうか。

- パレットの規格違いによる保管や出庫時の積替え作業の発生(改善が限定的)

- パレット回収のコスト負担や盗難・紛失リスク

- パレット利用による積載率の低下

- パレットやフォークリフト等の荷役機器のための初期費用が必要 など

2024年問題の対策としてパレット活用の重要性が再認識されるなかで、必要な分だけレンタルできる柔軟性や、ワンウェイ利用後に全国各地のデポで返却できる利便性などが評価され、近年、レンタルパレットの需要が増加し、国内のレンタルパレット保有枚数は過去10年でおよそ1.5倍に拡大しています。

また、政府はパレットの普及促進を図るために、物流関連団体・企業、経済団体、荷主関連団体で構成されるパレット標準化推進分科会を設立し、2024年6月28日に「官民物流標準化懇談会 パレット標準化推進分科会」の最終とりまとめを公表しました。最終とりまとめでは、標準仕様パレットの規格を11型(平面サイズ1100mm×1100mm、高さ144mm~150mm)とし、パレットの運用については、流出・紛失リスクや自主回収による負担の大きさ等を理由に、調達形態としてレンタル方式を推進していくべきとしています。また、標準化に向けたロードマップにて、2025年までにパレットの仕分け・回収作業の主体を明確化し、2030年度までにレンタルパレット事業者間の「共同プラットフォーム」の社会実装をめざすことを示しています。

このように、パレットの導入や効果的な活用を取り巻く環境は大きく変化しております。荷主企業においては、運送事業者に選ばれ自社の物流の持続性を確保し、2024年問題を乗り越えていくために、今一度、パレットの導入や利用促進を検討されてはいかがでしょうか。

(参考)

「レンタルパレット保有数量(2024年度発表)(2024.6.1)」, 一般社団法人日本パレット協会

「官民物流標準化懇談会パレット 標準化推進分科会 最終とりまとめ(2024.6.28)」, 国土交通省

文:PwCコンサルティング合同会社 藤井克彦