IT機器、什器、工具…… 社内にあるこうした備品は会社の財産であり、正確な管理が求められます。しかし一方で、「棚卸しに時間がかかって大変」「社内にどのような備品がいくつあるのか把握できていない」「貸出し、返却管理が不正確でだれがどこに持ち出しているのかわからない」など、備品管理のお悩みを多く耳にします。

そんな備品管理に関するお悩みの解決方法を紹介します。

「備品」とは何か?

オフィスにはデスクやパソコンなど、さまざまなモノが備えられています。ではその中で「備品」とはどのような物品を指しているのかご存知でしょうか。

備品とは「消耗品費で勘定できるもの」、つまり取得金額が10万円未満、使用できる期間が1年未満の什器備品を指します。オフィスの「備品」の対象範囲は広く、デスク、デスクチェア、キャビネットなどの大型オフィス家具から、コンパクトカメラや10万円未満のノートパソコンやプリンター、電話、SDカード、ハードディスク、USBメモリなどのデジタル機器。さらに応接用の食器や、付箋や電卓、ノート、ボールペンといった文房具など、業務に必要な細々としたものまで含まれます。

備品管理を行うメリット

「備品の数がそれほど多くない」という理由から備品管理がおろそかになっているオフィスも多いのではないでしょうか。この章では、オフィスの備品をきちんと管理することの3つのメリットを紹介します。

1.オフィス備品の重複購入や紛失を防げる

備品管理を適切に行うと、オフィスにどんな備品が何個あるかが明らかになるため、予備があるのに重複して購入してしまうといったミスを防げたり、紛失があった際に早めに気づくことができたりします。また、いざという時に「必要な備品が足りない」などのトラブルを防ぐこともできます。

2.必要な備品を探す手間を省ける

備品の種類や数量だけでなく、収納場所(所在情報)や管理している部門(部署)、管理責任者などの情報を加えて管理すれば、必要な備品を探す手間が省け、業務の効率化にも直結します。

3.総務部門の負担を軽減できる

備品管理の体制を整えることができれば、総務担当者が備品管理業務のすべてを担わずとも、各担当者がそれぞれルールに則って運用できるようになります。いままで3人で行っていた業務を、2人でできるようになるかもしれません。

また、この管理体制は固定資産の管理にも応用することができるので、オフィスの備品とあわせて固定資産の管理体制も効率化できる場合があります。経理部門の負担も軽減できると考えれば、総務部門全体の生産性向上に与える影響は非常に大きくなります。

備品管理の方法とは

実際に備品管理を始める時にはどのような作業が発生するのでしょうか。

備品管理方法を5つのステップに分けてご紹介します。

備品の棚卸しを行う

まずは、組織が保有するすべての備品の棚卸しを行いましょう。不要な備品があれば処分します。

使用シーン別に分類する

次に、「共有すべき備品はキャビネット」、「日常的に使う備品は各自のデスクの上」、「日頃使わない備品は保管室」など、備品を使用シーン別に分類します。

備品管理台帳を作成する

備品の所在と個数などを、備品管理台帳に記載します。作成後は、定期的なチェックと記録の更新を怠らないようにしましょう。

ラベリングする

消耗品は総務部、デジタル機器は情報システム部など、すべての備品に購入年月日や管理部門(部署)を記載したラベルを貼り、備品管理の責任の所在を明確化します。

ルールを設定する

ラベリングや台帳への記載ができたら、「使用前に承認印をもらう」「指定した時間に返却する」などのルールを設定してください。設定したルールを文書にまとめ、マニュアル化しておくと便利です。

備品の管理体制が整っていない組織の方は、まずはここで紹介した手順に沿って、最低限の管理体制を構築することからはじめてみてください。

備品管理台帳、

どうやって作成していますか?

備品管理を進めていく上で必要となるのが「備品管理台帳」です。

台帳には、備品の管理番号のほか、名称や保管場所、取得年月日、管理責任者、耐用年数、ステータスなど、必要に応じてあらゆる情報を入力できるようにしておきましょう。作成したら、持ち出しや返却、紛失、保管場所の変更など、状況が変わるたびに、随時情報を更新しましょう。

ところで、他社ではこの「備品管理台帳」をどのようなツールを使って作成しているのでしょうか。

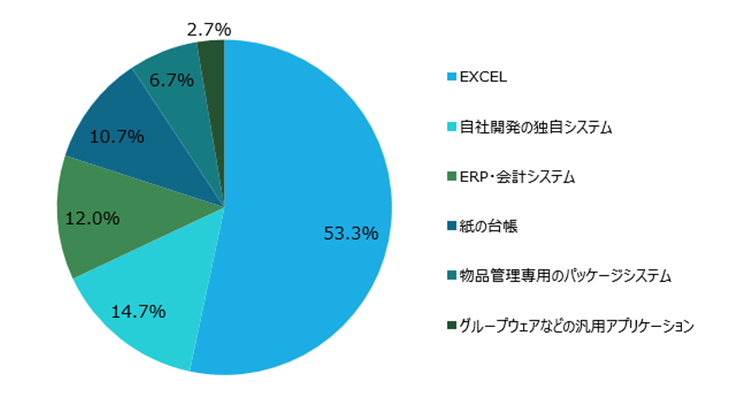

株式会社ネットレックスで実施した調査によると、半数以上がExcelを使って物品管理用の台帳を作成していることがわかりました。

(株式会社ネットレックス「固定資産備品の管理に関するアンケート調査」より)

- 誰かほかの人がファイルを開いていると編集できない

- データメンテナンスの記録が残らない

- 管理ラベルの発行に手間がかかる

- 棚卸しのために台帳を整備、現場への一覧表配布、結果集計をする必要があり手間がかかる

など、Excel台帳を使って正確に備品管理を行おうとすると非常に手間がかかり、管理担当者の負担が大きくなってしまいます。

物品管理システム導入前に

確認すべき4つのポイント

そんなお悩みを解決するツールとして「物品管理システム」があります。

とはいえ、無計画にシステムを導入しても業務効率化の効果は限られてしまいます。こうした物品管理システムを有効に活用するためにも、導入にあたってのポイントを確認しておきましょう。

1.管理対象の明確化

「せっかくシステム化するのだから」と管理の対象を広げてしまうと、システムに登録する備品情報の事前精査に大変な労力が必要になります。また、管理ラベル発行・貼付作業などの工数も増え、システム稼働が遅れる原因になります。まずは今一番課題となっている備品を明確化して管理をスタートし、運用が軌道に乗ってきたら対象を拡げることを検討しましょう。

2.管理項目の明確化

システム化をする際には、今まで使っていたExcelや紙の台帳を元に物品管理システムの台帳を作成していくケースが多いです。その際に「本当に必要な情報は何か」を改めて検討しましょう。「不必要な情報はないか」、「重複した項目がないか」、「不足している項目はないか」など、実際の運用を想定して管理項目を決めると良いですね。

3.償却管理システムとのデータ連携の有無

償却管理システムとの連携が必要か、事前にしっかりと取り決めましょう。連携を行う場合には、データ形式の確認やデータ加工が必要な場合の手順なども整備する必要があります。

4.業務フローの見直し検討

備品購入から日々の運用、除却・廃棄までの各フローについて、 いつ誰がどのように行うのかを確認し、ルールを作成しましょう。備品管理に関わるすべての組織と役割を一覧表にまとめるのもよいかもしれません。システム利用者がスムーズに活用できるように運用ルール・マニュアルを作成し共有しましょう。

備品管理ラベルとは?

作成・貼付方法を解説

備品管理体制を整備するうえで、備品管理台帳に次いで重要なツールが「備品管理ラベル」です。

「備品管理ラベル」は備品の管理番号や取得日、管理部門などの情報を記したもので、各備品に貼付するのが一般的です。棚卸しの際には、この「備品管理ラベル」と備品管理台帳に記載された情報とを照合して現物確認を行います。

もっとも簡易的なラベルの作成方法は、ラベルプリンターなどで備品の管理番号を印刷する方法です。あるいは、所定の書式でラベル枠のみまとめて印刷しておき、手書きで必要な情報を記す方法などがあります。

管理対象数が多い場合には、管理番号や管理部門だけでなくバーコードを印字することをオススメします。

棚卸し作業は、目視の確認からバーコードを読み取るだけの作業に変わるので、棚卸し作業を効率化することができます。

備品管理をクラウドで行うメリット

最近では、備品管理業務にクラウドの技術は欠かせないものになりつつあります。備品管理台帳をクラウド上に保存し、いつでもどこでも確認・更新ができる状態にしておくことで、より効率的な備品管理ができるようになります。

クラウドで管理を行うメリット

- 社内に散らばっている様々な台帳データを一元管理できる

- 同時に複数の端末からアクセスできる

- 台帳情報を簡単に共有できる

- 常に最新の情報が記載されている

クラウドで物品管理を行うことで、ブラックボックス化を防ぐことができます。

本記事でご紹介した「システム導入前に確認すべき4つのポイント」を押さえて、ぜひ物品管理のシステム化・クラウド化を検討してみてください。

- 掲載内容は、株式会社ネットレックスが作成したものを一部改変し転載したものです。